能否更多地透露你所述的对记忆系统的走访,和“player”世界观,在“洞穴模拟器”里的表达?

在“洞穴模拟器”这个展览里,我关注到今天人们所使用的语言、图片和视觉系统的腐败,后网络甚至让这种视觉腐败变得很正义。因此我试图规避对现有视觉素材的大量使用。

《洞穴》(2020)这组作品里累积了我“有直接感受”的材料,比如人造记忆海绵、保温和防火材料,这些不经意发现的材料是高度人工合成的,与我们的生存关系也很大。在《自然》(2018-2019)中,我使用了很容易在运输中形成自然痕迹的材料——“痕迹”就像石头风化或者东西腐朽,它会勾回人的知觉。我在想,用“痕迹”的方式对材料进行处理,是否会是一种抗拒上述“语言的腐败”的可能。我不再绘制图像,而只是制造痕迹。它不是一个结果,而是一种训练。

在展览“用户、爱、高频交易”里,我提出“人的第一身份是用户”,“bot”的概念则关注于我们作为用户如何寻访我们的记忆系统。而在“模拟器”和“player”的逻辑里——我回到了大量的“过程”体验:人们如何在模拟器里建立一个完全真实的,属于自己的过程。我是player,也是观察player的人,就像你能看到电脑里被操作的自己,和操作着电脑的你。

在“洞穴模拟器”展览里,我希望创造的体验不是“堆积”(build up)的,甚至也不是发现(discovery),而是“既不建立,也不留下”,它并不指向视觉结果,而是只在当下成立的“痕迹”。

如果我的身体不支持我体验时间的话,那么我的身份和视角可以代替我间接地把我们对时间的体验装进我们这个容器里。这些想法或许在当下还不属于人们共情系统的一部分,但我想它将来会是。我用我所有的方式来讲述它,这是我唯一能做的。—[O]

以上内容转载自“Ocula艺术之眼”公众号(微信:oculasocial)

如欲订购《中国当代艺术年鉴》,请长按识别下图二维码

关注我们

①点击正文标题下的蓝色字现代艺术档案CMAA

②复制“MODERN-ART-CMAA”在添加朋友中搜索号码关注

③打开微信手机扫一扫下面的二维码,即可添加关注

北京大学视觉与图像研究中心与“中国现代艺术档案”

北京大学历史学系艺术史研究室(https://www.hist.pku.edu.cn/bxjj/245439.htm)目前分三个方向进行艺术史的研究,即中国古代艺术、当代艺术和世界艺术。下挂“北京大学视觉与图像研究中心”(编辑”中国现代艺术档案“和《中国当代艺术年鉴》),“北京大学汉画研究所和国际艺术史学会CIHA的秘书处。

北京大学视觉与图像研究中心作为研究中国传统艺术、中国当代艺术和世界艺术的国家基地,承担着艺术与视觉研究、教学和发展的学术任务,其成员为北京大学特聘的相关领域专家学者。该中心由北京大学教授朱青生负责。

北京大学“中国现代艺术档案”是北京大学视觉与图像研究中心的一个学术项目,其渊源是1986年在中央美术学院,后迁至北京大学的现代艺术资料汇集工作。“档案”自成立之初,即把20世纪70年代末以来中国现代艺术文献的收集、整理、编辑工作纳入其学术范围,保存积累了大量文献。“档案”的目的是搜集和记录与中国现代艺术相关的信息和资料,编制《中国当代艺术年鉴》,研究和发表艺术调查报告,介绍和总结中国当代艺术的状况,向国内外学者和机构提供中国当代艺术活动、艺术作品和艺术家的详尽资料。“档案”已初步建成网络数据库,以达到资源共享;同时计划将所有资料存放于北京大学图书馆的专门阅览室,供研究者使用。

Center for Visual Studies, Peking University and Chinese Modern Art Archive

Center for Visual Studies Peking University is a national base of Chinese traditional art, Chinese contemporary art and world art history. It has a group of scholars who, though of different disciplines, all specialize in the cultural and visual studies. The center is under the supervision of Prof. Dr. LaoZhu of Peking University.

Chinese Modern Art Archive (CMAA), one of the research projects of the Center, was founded in 1986 at Central Academy of Fine Arts (then moved to Peking University) and has been devoted to collecting and archiving documents on contemporary Chinese art work created after the mid-1970s. With the mission of documenting the contemporary Chinese artistic events, CMAA does its research through conducting surveys and publishing the Annual of Contemporary Art of China. The Annual provides information on art events, art works and artists in China for the researchers and institutions both domestic and abroad. CMAA also has an online database, which has been developed into an open resource for researchers. A special room will also be created for the archives at Peking University's library for public research.

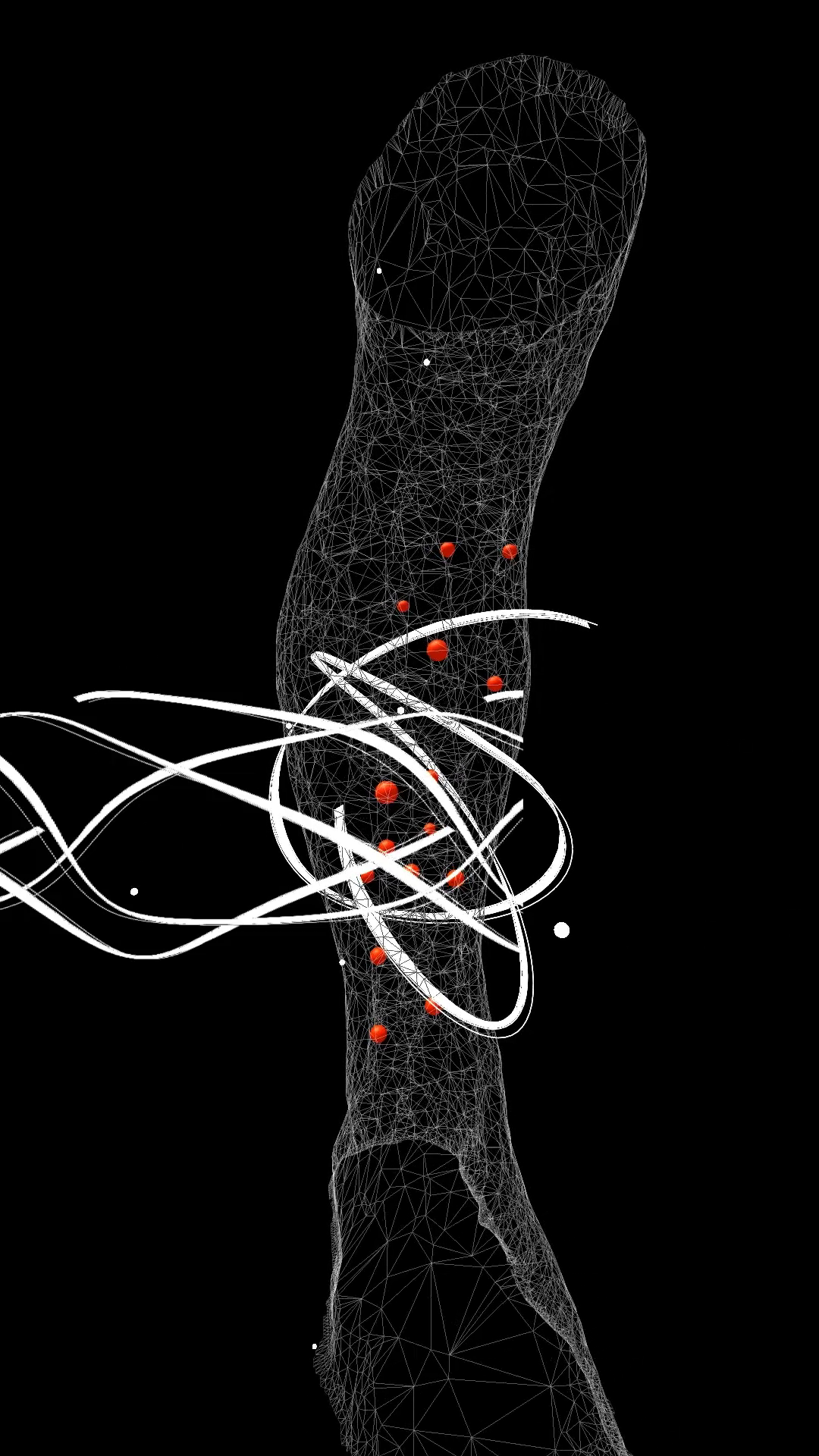

aaajiao,《观察者们》,2017-2018。展览现场:“bot, aaajiao”,House of Egorn,柏林(2018年9月27日至11月3日)。图片提供:艺术家。

aaajiao,《观察者们》,2017-2018。展览现场:“bot, aaajiao”,House of Egorn,柏林(2018年9月27日至11月3日)。图片提供:艺术家。

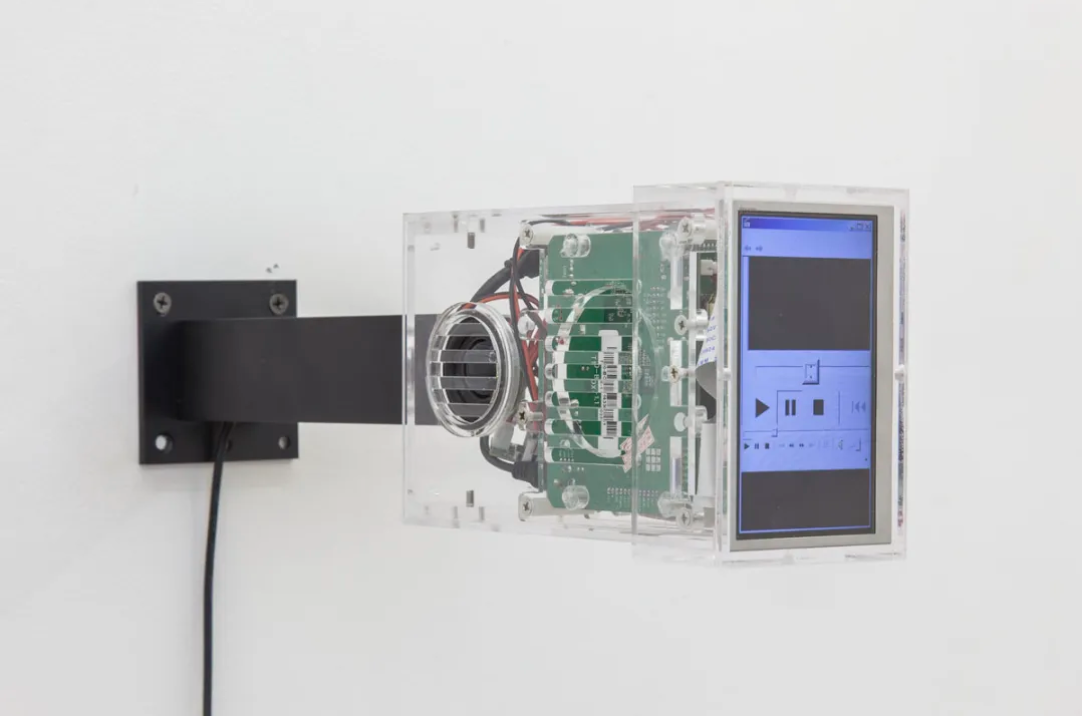

aaajiao,《枯山水》,2014。展览现场:“代号:aaajiao”,Leo Xu Projects,上海(2015年1月16日至3月8日)。图片提供:艺术家。

aaajiao,《枯山水》,2014。展览现场:“代号:aaajiao”,Leo Xu Projects,上海(2015年1月16日至3月8日)。图片提供:艺术家。

aaajiao,《字体》,2016。10寸LED屏幕,字体文件,墙纸。图片提供:艺术家。

aaajiao,《字体》,2016。10寸LED屏幕,字体文件,墙纸。图片提供:艺术家。