一

对于“未完成”这个展览来说,最棘手的一个问题就是,如何去“策划”和展示一堆档案和文献?想到这一点,我们再退回到普通的处理档案及文献的情况,即在学术研究处理档案/文献与展览对后者的策划与呈现有什么不同。这是在我们讨论“为什么去做这个展览”(即讨论这一问题的必要性)的同时需要去解决的技术问题。

对我来说,在一个完整的艺术项目的各个环节中,不同类型的展示、讨论(如展厅本体、公共教育活动、出版物等)承担了各自不同的责任。展厅有展厅自己的任务,我们力图去解决展厅需要解决的问题。展厅的核心问题就是“如何展示”。如果一个问题必须要以做一个展览来解决(或者仅仅是提出问题),展厅给这个问题提供了什么与众不同的东西(或讨论基础)了呢?

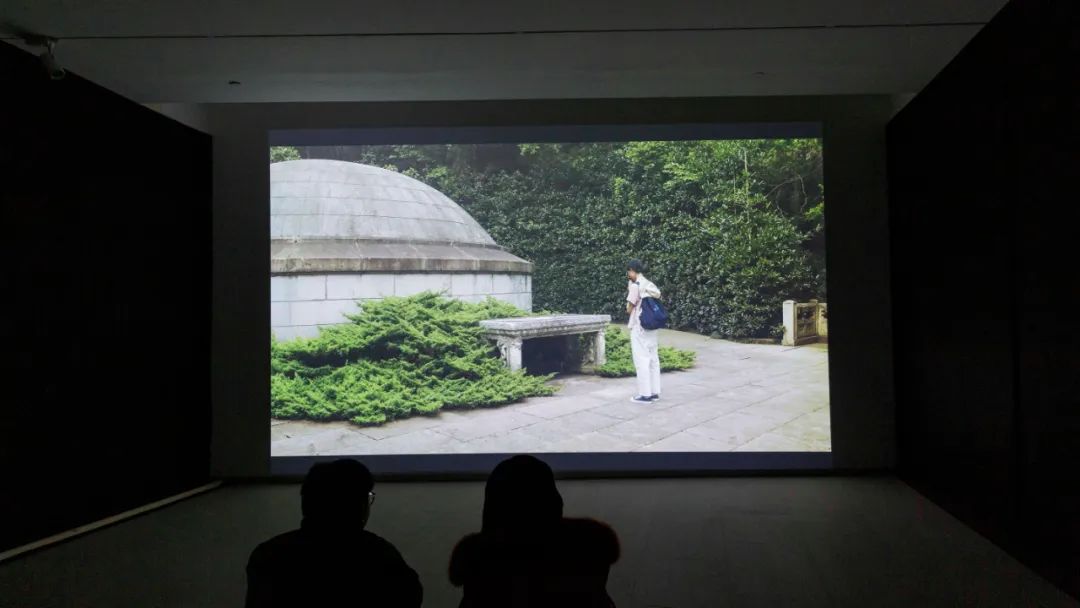

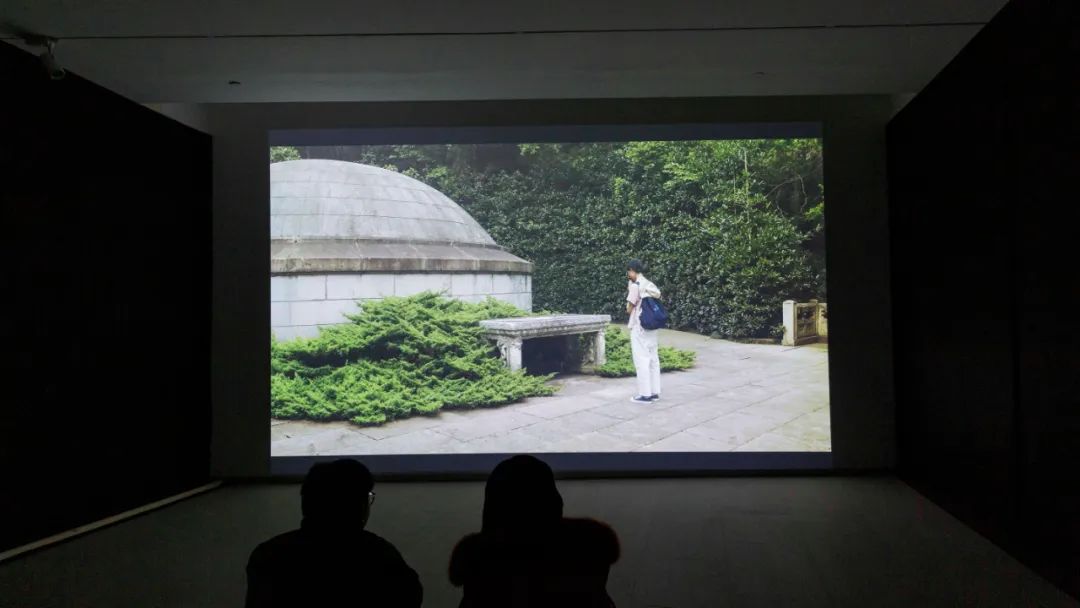

展厅1楼现场

展厅1楼现场

展厅可以供观众在里面边走边看,这就是所谓的“身体性”。从这一点上来说,展厅也有点像花园和市场,作品和文献(以及所有可供试听、体验及感知的东西)就是那些繁茂的植物和形制不一的货物,它们分布、隐匿在花园的各个交叉口和市场里拱廊的拐角处。作品和文献在空间中的布局不过是从一个将自己投入到展厅里的人的角度出发去编织一套叙事(无论是狭义的叙事还是只有一股泛泛的情绪上的叙事)。所以我更关心在展厅里呈现感知的东西,虽然说“未完成”本身是基于一个特别具体的历史,但我还是希望从观众的感受出发,把那些史料视为编织新的故事的纹理和织物。

展厅2楼现场

展厅2楼现场

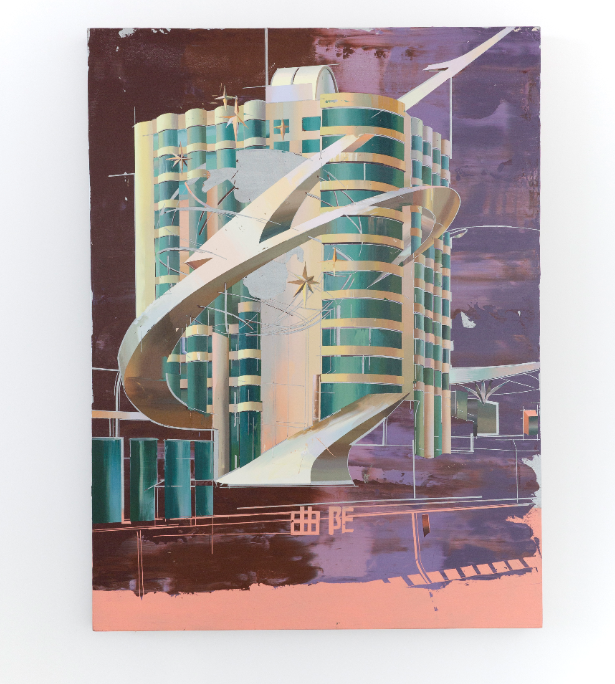

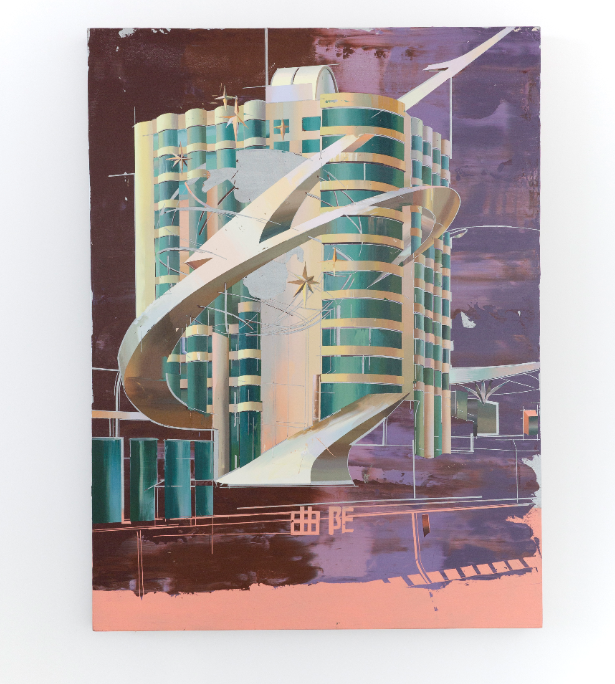

所以在“未完成”的展览现场,我们看到的可能是关于那段历史的碎片,甚至每一件作品和文献都不是绝对必要的。我们试图去营造多面向的叙事和感受,第一层是“首都计划”的本体,这属于历史/文献/研究的部分。它是我们讨论那个“中国早期现代性”问题的基础,从以20世纪30年代修筑中山大道的历史照片及艺术家石青关于以南京-上海这两座城市为代表的现代-传统中国城市意象之转变的讨论开始,到以崔洁描绘的交叠的中国当代城市景观及胡昀捕捉的民国建筑在当代南京城市中的“乱象”结束。尽管展览前期我们做了大量研究,但是面对展厅,并不一定非要把这些材料都展示出来。最后我们把关于“首都计划”的背景及基本的讨论压缩在了展览导览册上,故意让它与展厅的感知化的部分分离。如果说筹备展览是一种无中生有,由不确定性走向确定性,当我们面对展厅的时候,却会回过头去故意消灭一种确定性。这与一般的文献展,或者经典的博物馆的展示方式是截然不同的。其次,我们希望呈现艺术家的作品与这段历史的互文和补注,这属于讨论/聊天/评注的部分,即作品与文献之间的互相穿插与对话,如同在展厅中持续展开的讨论一般,它们的关系不仅互为注解,也有互相拆毁的地方(这种自相矛盾就是我们下文要提及的中国的“混杂的现代性”)。这样,由于艺术作品与文献/历史图像之间形成对话,展厅在不确定的、游移的气氛中逐渐展开,又在没有明确预设的情况下慢慢合一,结束于由张永和所做装置取景框中的当代南京图景中。这些闲聊的部分则有如倪有鱼的装置与民国建筑师的草图、言论之间关系所提示的中国“现代性”问题的西方起源,又如邱黯雄关于民国风景的想象与郭锡麒摄影作品之间的关于历史景观的错置,以及成佳亮在《电影速写》中关于汪精卫、野狗、当代艺术项目的讨论与汪伪政府大合影甚至汪精卫信札之间的对照等。最后,我们需要设想,完全剥去前两层考虑,即历史研究与当代讨论,展厅里还能剩下的部分是什么?对于大部分观众来说,在阅读/体验这一展览的时刻完全撇除前两层设计的认知基础,体验到的那部分情绪/感知就是我们的最本质的叙事。尽管不是刻意设计,但是在斯蒂芬·霍尔的现象学建筑中,很难不遵循这一点。在参观展览的过程中,观众会感知到一些基调,就是那种“我们为什么讨论历史”的基调,它也会演变成“我们为什么(及如何)用艺术去讨论历史”这种迷思。在美术馆主展厅及地下室交叠的叙事、漫游之后,在美术馆的空中展廊中,在被透过阳光板的光线笼罩的长廊里,老照片及影像如同河流般向前逶迤,关于“首都计划”的手稿像是漂荡在河流中的纸片一般穿插其间。我觉得比起小说,在斯蒂芬·霍尔的这座变幻莫测的建筑里做展览,更应该是散文或者诗歌。在开阔的二楼空中展廊的中央,孙明经那两段来自20世纪30年代的纪录片影像就是“历史舞台”的一个特别直白的比喻。我期待观者能在这身体在空间的流动的过程中,隐隐约约瞧见一个有些沉迷的、在历史的河流中游泳的人的形象,以至由此构成的一个历史的幽灵。我们既不是在重复一段历史,也并非通过展示其细节而让它消解,而是在这段历史的重点上继续徜徉。这就是我所谓的在展厅中呈现和唤起一种“带历史感的”感知模式,这就是展厅展示的任务。

《寻找马列维奇》,张永和,金属支架、镜面、取景框,2017年

《寻找马列维奇》互动观看视角

《寻找马列维奇》互动观看视角

《寻找马列维奇》互动观看视角

《寻找马列维奇》互动观看视角

二

然后让我们反过来谈这个展览的初衷,“为什么要做这个展览”,以及讨论这一问题的必要性。

写作这篇文章之时,2020年初的这场疫病还在肆虐。这一度让我感到无从下笔,似乎缺乏了基本的写作意念与动机。这似乎意味着,艺术也是某种德性,在德性的语境消失(或者说变得虚假)的情形下,是无法去谈论艺术的。如果非要谈,也可以让这种讨论变成一种内在的反思,拷问一下艺术在面对这些根本问题时的价值及其任务。

我们一再强调不能让这个展览变成历史研究,不能让它变成一种满足了策划者的个人爱好的独白。去向大众科普“首都计划”这一城市规划方案,乃至于讨论这一方案和我们所在城市的关系,都不应该是我们的主要目的。我们说“地形学”的终极要求是讨论人与城市与土地之间的关系,尽管我们在纵向上讨论历史的进程,在横向上考察了具体的空间,但是最后还是要去关注在“这个”时间节点上的人的感受。准确地说,就是我们在当前政治环境下的感受,它的“紧要”程度是否是促使我们做这样一个展览的原因?

《电影速写》,成佳亮,单频高清影像,60分钟,2019年(四方当代美术馆委任制作)

《电影速写》,成佳亮,单频高清影像,60分钟,2019年(四方当代美术馆委任制作)

《电影速写》,成佳亮,单频高清影像,60分钟,2019年(四方当代美术馆委任制作)

《电影速写》,成佳亮,单频高清影像,60分钟,2019年(四方当代美术馆委任制作)

早在2017年初的考察中,作为参展艺术家的李巨川老师就问及这个展览的立场到底是什么,这个问题也确实令我重新思索起做这样一个展览的价值和意义(原本我是刻意规避的)。如果只是简单地说艺术可以是无用的,无用就是它的有用,那就把这个问题简单化了,无形中成了一种逃避(在眼下这个病毒横行的时间点上,这一点是不言而喻的)。如果说我之前提到的展厅的特殊性是完全纯形式的,那么做一个展览的必要性却还是基于概念/精神乃至于意识形态的,虽然最后展示出来的部分未必要完全体现这种概念,但当我们去追溯的时候会发现,它需要有一个明确的立场。这一方面避免了虚伪,同时也在展览的执行上给出了具体的方向。如果只是孤立地去讨论感知,讨论视听觉、身体性,那么展览(艺术的某一种化身)就会成为一个孤立的事物,那就会让展厅成为没有上下文的漂亮房间。感知建立之后,我们希望大家可以回到历史中去,以此获得那种经过反刍的现实感。我们说,在当代语境中讨论“现代性”问题,很难做到不是老调重弹。但是在“首都计划”中,这种“现代性”的神话或任务作为一种线索,断断续续,时而消散,又能隐约捕捉到,如同一缕魅影。用“首都计划”所承载的现代性形象及其遭遇的困境来投射我们今日的中国“现场”(这里说的“现场”,就是指舞台现场。中国当代每日上演戏剧的舞台现场),使得这个项目的现实感凸显了出来。

《雨水宣洩计划略图》[有人弄乱了玫瑰花(第一部分)],胡昀,电铸红铜板,40×30cm,2019年(四方当代美术馆委任制作)

《雨水宣洩计划略图》[有人弄乱了玫瑰花(第一部分)],胡昀,电铸红铜板,40×30cm,2019年(四方当代美术馆委任制作)

城市是现代生活的空间基础,也是关于所有现代想象、现代性理论的试验场。20世纪20年代末期,其时的中国政府试图将中国人古老的身体强行拉入到这种现代的生存空间中,并且在现代生存空间中的器物、技术乃至于生活方式中经受改造,把数千年的习气脱去,以期后者成为真正现代意义上的国民。在这里,城市成为“现代空间”,被改造甚至终结的历史则成为一种“现代时间”,最后,在这种完全被构筑出来的现代时空中,中国人的身体才慢慢地转变为一种“现代的身体”。我们从这三重现代性上去考察、研究、呈现,在这其中描绘作为一种混杂的现代性的图景,捕捉贯穿整个20世纪中国的现代性幽灵的一个侧影。对于在这个具体的历史空间中的混杂的现代性图景,通过展览的呈现及展览前后的讨论,逐渐描绘与确认,从而链接到当代,以形成对应——想必这就是做这个展览的理由吧。对这个问题比较通俗的表达就是,将近100年过去了,我们这现代性工程完成得怎么样?我们的空间、时间乃至于我们的身体被改造为现代的了吗?

修筑中山大道历史图片,满蒙印画协会,亚东印画辑-南京(其一),1930年代,牛婕女士收藏

南京新街口航拍照片,1939年

南京新街口航拍照片,1939年

三

展览绝非关于这一问题讨论的结果,而是一系列发问的起点,并且在这起点上直面由此带来的现实问题。展厅的部分更像是一个空间故事,一个在短时间内可供迅速体验和进入的历史花园。而展厅以外的讨论则还有不同的维度去深化讨论,不断提醒我们所谓历史研究/艺术研究所应该抱有的现实感。包括从2017年就开始的“地形学闲逛”系列中对中山大道的徒步丈量,以及寻找1949年以后城市空间格局与“首都计划”之间隐秘关系的现代建筑漫游等。可以与这类活动相对应的是出现在展厅的部分作品,如李巨川召集16名学员对“首都计划”的规划者亨利·墨菲设想的环明城墙高速公路计划再次进行了研究与创作,同时由此勾勒与再造了当代南京城市的层叠空间。福泰基小组则塑造了一个闲逛者、浪荡子的身份,在这个由资产阶级政党国家规划、塑造的城市的拱廊街/游戏厅中游荡。除此之外,美术馆自身的策展团队也在持续不断地对“首都计划”涉及的空间进行田野调查和研究,这些研究后续会转换成出版物、地图及相关印刷品。讲座和对谈也在筹备展览的过程中持续地展开,如在“新生活运动”中对于生命政治及政府治理术的讨论,实际上也与近期疫情中暴露出来的问题有很密切的联系。如果说现代性的时空是生存基础,“身体”则是生存本身,甚至作为写作者的身体在这个历史瞬间感受到的焦虑,也是这场现代性故事的一个微小的样本吧。

《绿玻璃住宅》,崔洁,布面丙烯,150×200cm,2018年

上述这些方向,都让这个以“首都计划”为基底的项目,变成了一种对该计划的重新演绎,也可以说是“计划之计划”。展览原本准备直接引用“首都计划”,最后因为众所周知的原因变成了现用名“未完成”。自从改成了“未完成”,项目不断地被延宕,也受到更多的“提醒”和“关照”,包括我本人在内的参与者仿佛感受到了当年那个项目中当事人所感受到的压力与焦虑,这恐怕也是这个已为陈迹的城市规划方案与我们在感情上的共鸣。而“未完成”这三个字也无意间被动描述了我们所谓的“混杂”的中国现代性的状况。我们会看到,在这百年之间,进度、倒退、对话、对抗、差异与融合全部纠缠在一起作用,所有这一切混乱的、秩序的、调和的发展塑造了近日的中国及中国人的形象。看到近日朋友圈中分裂的认知与立场,以及某种年代感上的错位,让人不禁有仿佛昨日之感。展览自有其使命,它自然无力去审视这些蔓延了近百年的天灾人祸,更不用说去解决这种灾祸。但艺术和研究不能成为避世之所,它也许仍然可以通过自己的方式去观看、思考,并转为一种能量,划出一点微光。

郭锡麒,南京影集,1933,古籍善本,牛婕女士收藏

郭锡麒,南京影集,1933,古籍善本,牛婕女士收藏

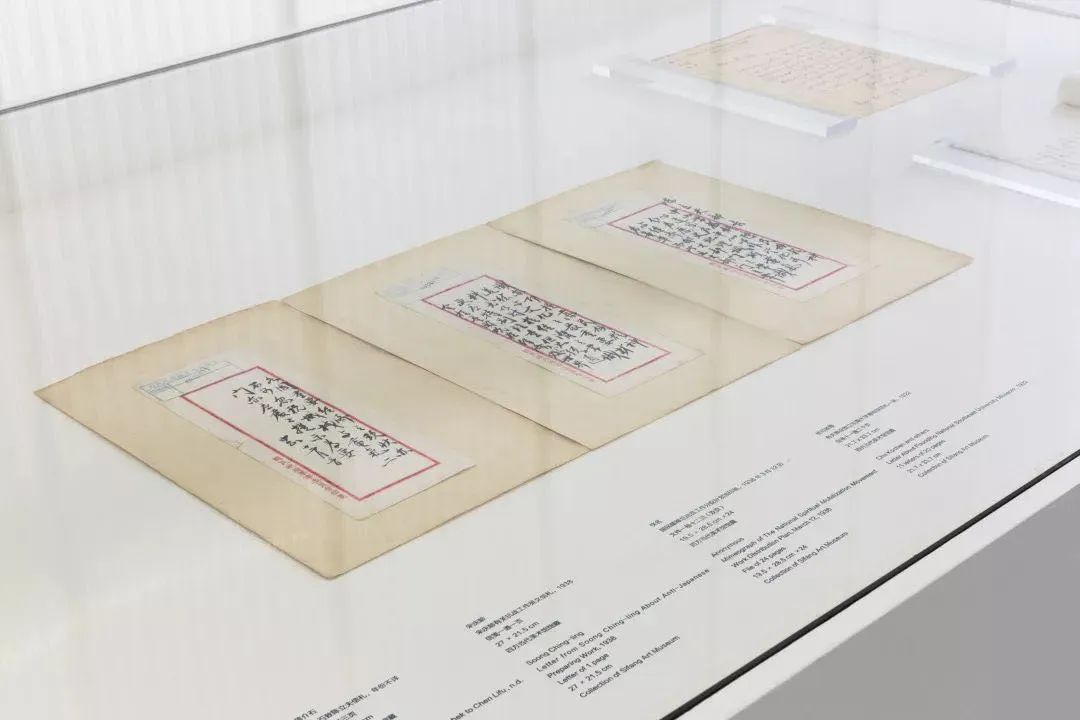

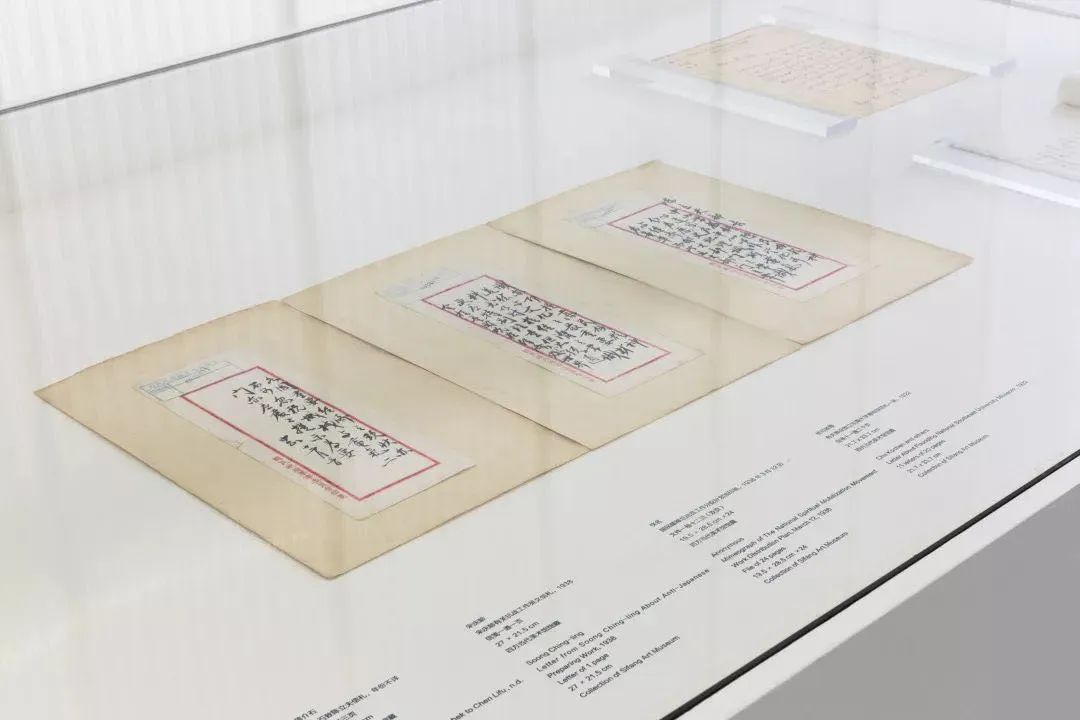

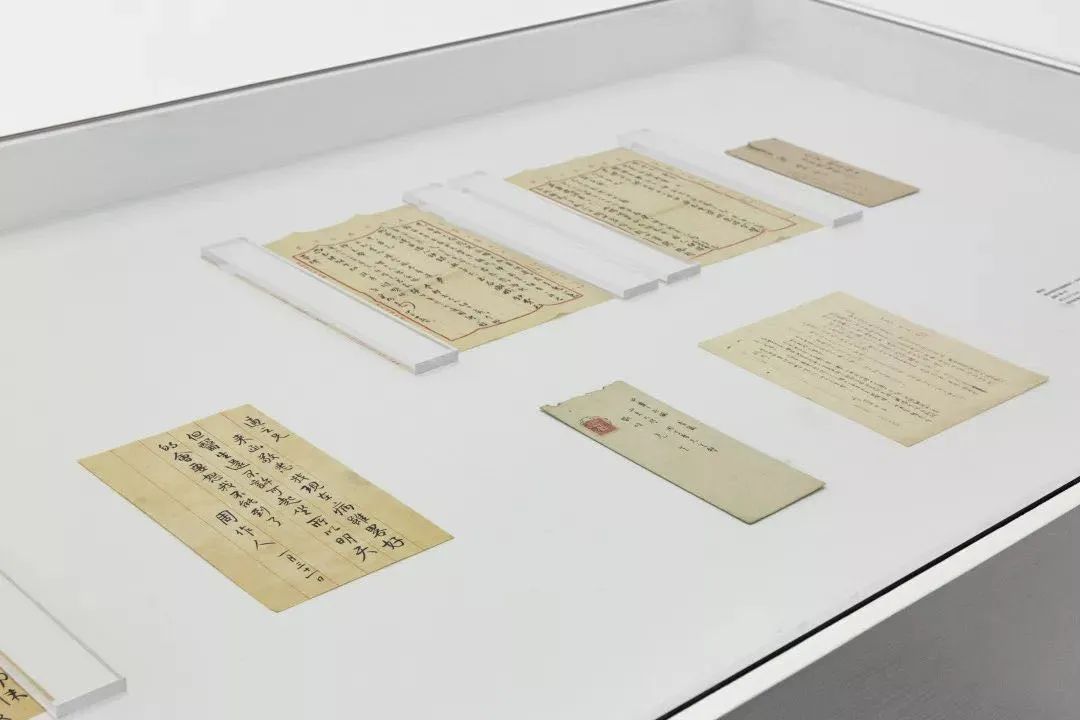

蒋介石致陈立夫信札(约在1938 - 1944年),四方当代美术馆馆藏

蒋介石致陈立夫信札(约在1938 - 1944年),四方当代美术馆馆藏

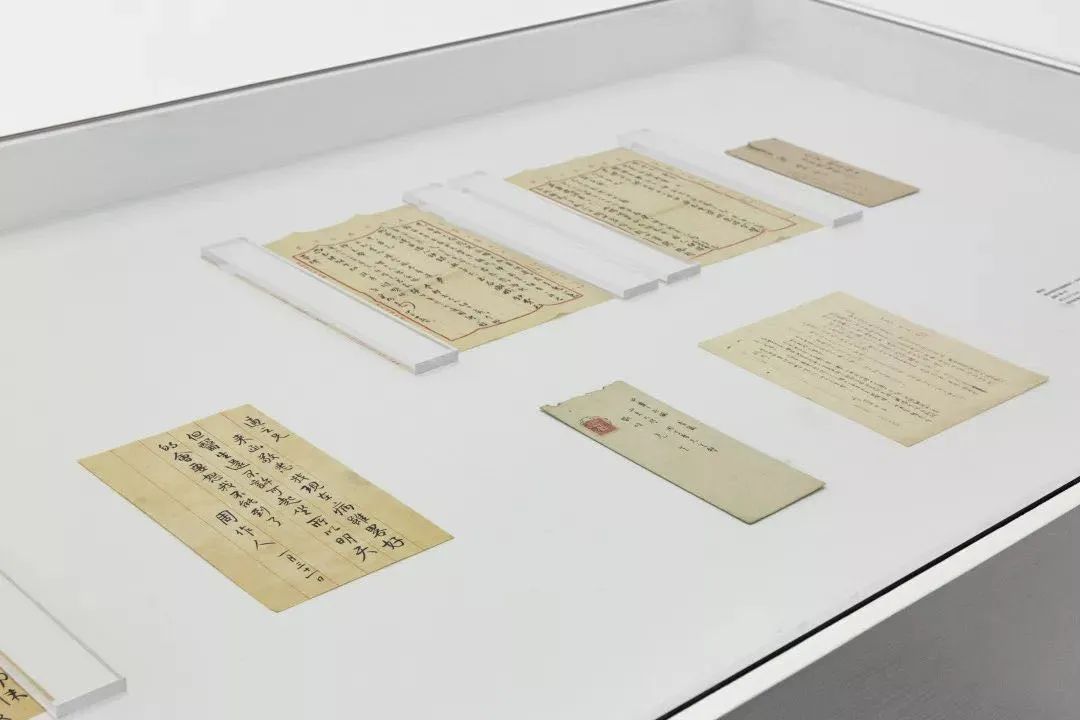

萧红、郁达夫、朱自清、周作人等人的信件,四方当代美术馆馆藏

萧红、郁达夫、朱自清、周作人等人的信件,四方当代美术馆馆藏

注: 展览名称:“未完成”

展览时间:2019年12月21日-2020年5月17日

展览地点:南京丨四方当代美术馆