| 首页 | | 机构介绍 | | 新闻 | | 日志 | | 档案 | | 文献 | | 研究 | | 平台共建 | | 艺术史项目 | | 联系我们 | |

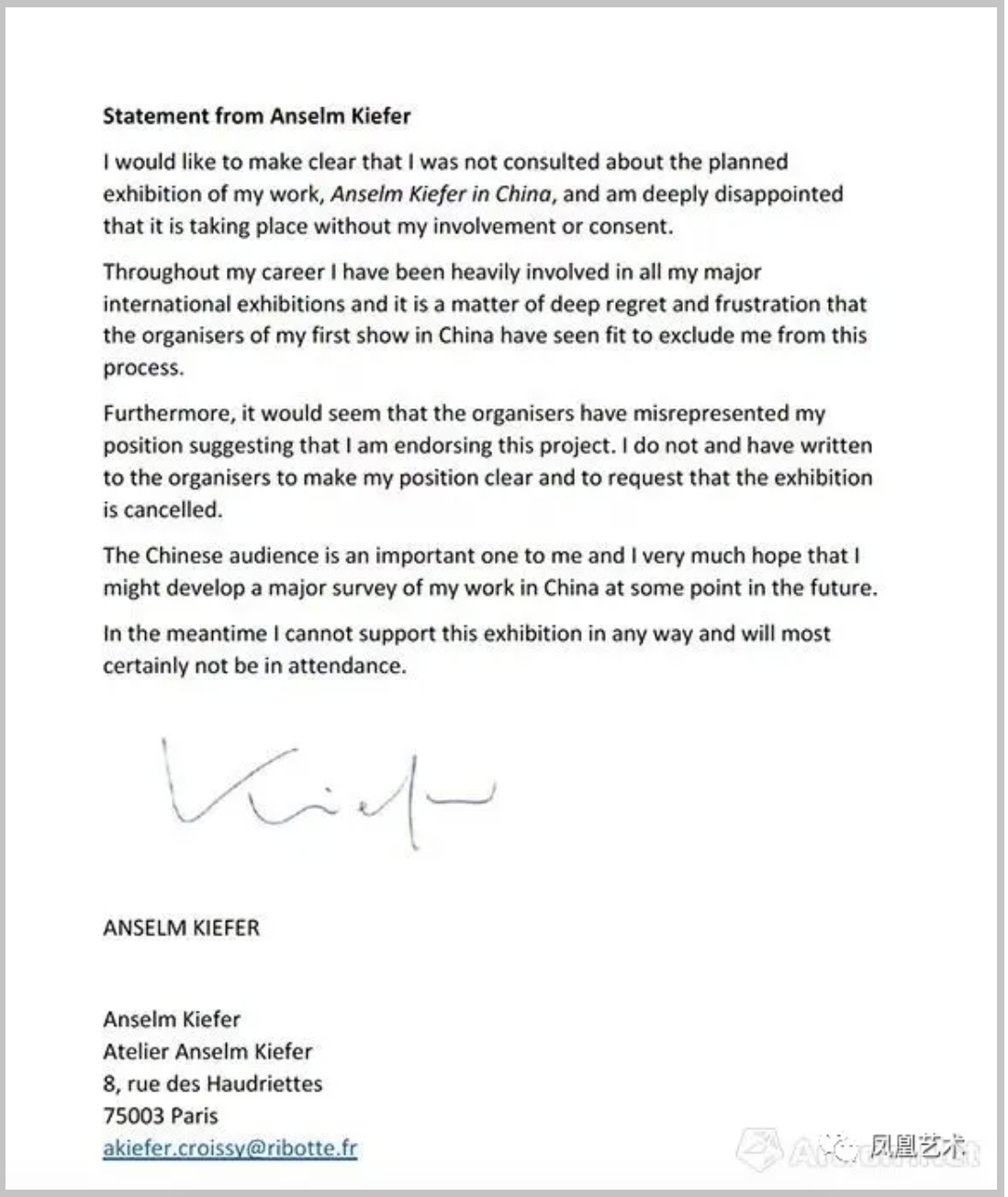

| 专题 | 2019年中国当代艺术主题综述:2019中国当代艺术版权综述 | |

| 发布人:hanart 发布日期:2020-05-13 | |

|

|

| 关闭页面 | |

北京大学视觉与图像研究中心 北京大学燕南园64号 邮编:100871 电话:010-62767071 Email:cmaa @ pku.edu.cn

Copy right All CMAA 2016 Reserved