编者按:中国现代艺术档案(CMAA)的日常工作之一,即致力于收集、整理以各种形式发表的当代艺术文献,其结果发表于《中国当代艺术年鉴》每一卷的附录。CMAA公众号选取其中部分文献,并提供参考性的主题词、关键词与内容提要,与学界共享;谨为提示当代艺术的现象与问题,内容不代表CMAA的观点和立场。

【主题词】市场 【关键词】台北艺术市场、台北当代艺博会、在地性、本土藏家、任天晋、岳鸿飞、蓝筹画廊、新生力量、王光乐、梁远苇、文化血脉、枢纽型平台【内容提要】第二届台北当代艺术博览会于2020年1月17—19日在台北南港展览馆举行。本文介绍了台北当代艺博会作为亚洲艺术市场的重要驱动力的主要情况,介绍了台北艺博会的优势、画廊的参展情况以及台北艺博会的革新之处。https://mp.weixin.qq.com/s/Ustr5nFR9VYd6AXv1PihEw

本文获授权转载自“时尚芭莎艺术”公众号(微信号:bazaarartchina) 编辑/文 | 蔡雨彤

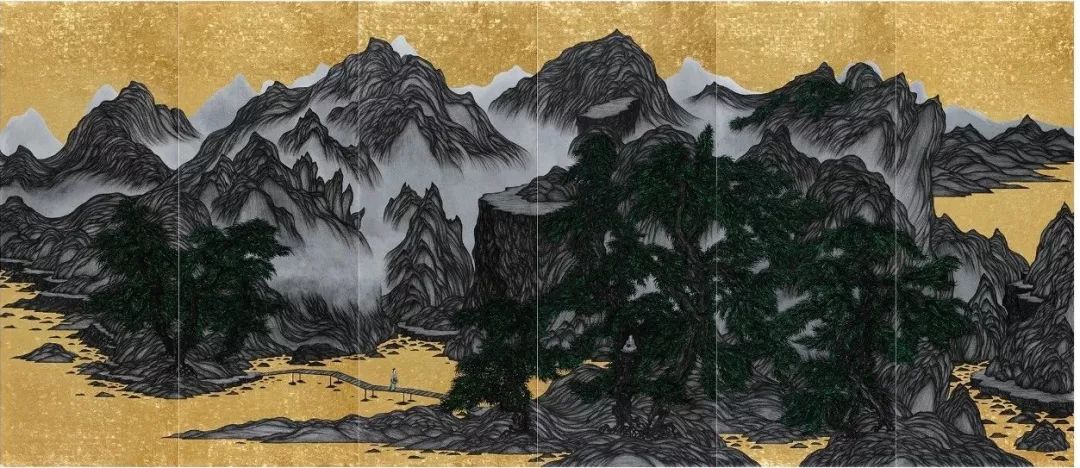

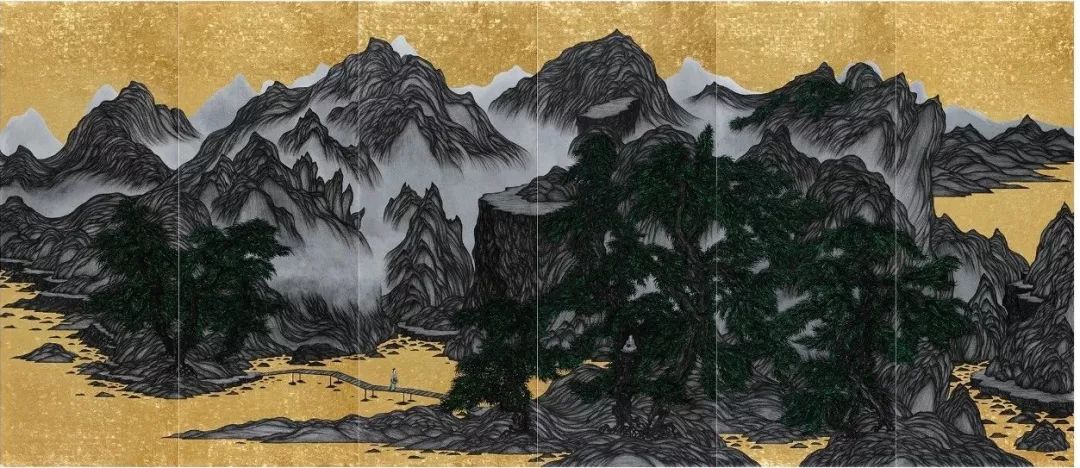

策划 | 齐超 图片提供 | 台北当代艺术博览会 本文由《时尚芭莎》艺术部原创,未经许可不得转载  姚瑞中《離垢地:江山美人》,综合材料,200×300cm,2019年 ©耿画廊及艺术家第二届台北当代艺术博览会于2020年1月17-19日在台北南港展览馆举行。来自亚洲和欧美地区的99家画廊强势登陆,联袂呈现了一场视觉盛宴。作为亚洲艺术市场的重要驱动力,这场艺博会勾勒出了怎样的文化图景?又如何在全球化语境中实现了高度的本土化运营?近年来,随着当代艺术的日新月异和文化消费的再度升级,规模各异的区域性艺博会层出不穷。如果说上海和北京是横贯南北的中国当代艺术重镇,那么宝岛台湾则成为了引导其“走出去”的枢纽之地。而厚积薄发的台北当代艺术博览会,更是为亚洲艺术市场注入了一针强心剂。 姚瑞中《離垢地:江山美人》,综合材料,200×300cm,2019年 ©耿画廊及艺术家第二届台北当代艺术博览会于2020年1月17-19日在台北南港展览馆举行。来自亚洲和欧美地区的99家画廊强势登陆,联袂呈现了一场视觉盛宴。作为亚洲艺术市场的重要驱动力,这场艺博会勾勒出了怎样的文化图景?又如何在全球化语境中实现了高度的本土化运营?近年来,随着当代艺术的日新月异和文化消费的再度升级,规模各异的区域性艺博会层出不穷。如果说上海和北京是横贯南北的中国当代艺术重镇,那么宝岛台湾则成为了引导其“走出去”的枢纽之地。而厚积薄发的台北当代艺术博览会,更是为亚洲艺术市场注入了一针强心剂。

元永定正《未命名》,布面塑胶彩,20.5×26.5cm,1971年 ©NUKAGA GALLERY及艺术家 由瑞银集团(UBS)支持和赞助,第二届台北当代艺博会在联合创始人任天晋(Magnus Renfrew)和新晋总监岳鸿飞(Robin Peckham)的领导下如期而至。不同于在全球范围内持续扩张版图的巴塞尔(Art Basel)和弗里兹(Frieze)艺博会,台北当代自创办之初便明确了其独特定位和市场方向:继承当地文化传统,积极接洽本土藏家群体。  第二届台北当代艺术博览会联合总监任天晋(左)和岳鸿飞(右) 第二届台北当代艺术博览会联合总监任天晋(左)和岳鸿飞(右)

实际上,随着上世纪60年代画廊业在台湾的兴起,该地区艺术市场也随即进入了发展的快车道。一批具有敏锐洞察力却深耕于行业内部的藏家随之涌现,在纷繁复杂的艺术市场中坚持“以藏养藏”。  李重重《玉山风华》,纸本水墨设色,95.2×186cm,2014年 ©尊彩艺术中心及艺术家 李重重《玉山风华》,纸本水墨设色,95.2×186cm,2014年 ©尊彩艺术中心及艺术家

立足于这一传统,主办方自2019年4月至今接连拜访了几百位本地藏家,将其审美趣味和收藏偏好作为设置展区、甄选画廊和策划相关活动的重要依据。在此,时尚芭莎艺术专访台北当代艺博会联合总监岳鸿飞,与之深度分析该博览会的身份定位和市场布局。BAZAAR:相较于北京、上海和香港等地,在台北举办艺博会有何不同?岳鸿飞:首先得益于这里在亚洲艺术市场中举足轻重的地位,各类艺博会拥有广阔的生存和发展空间。其次,随着税收制度和文化政策的革新,部分活跃于上世纪80年代的老一辈台湾藏家也开始公开其私人收藏。自此,散落于高雄、台中和台北等地的私人美术馆和收藏展示空间如雨后春笋般涌现,大力推动了本地文化产业的发展。在此条件下,我们充分利用了这里的地理和文化优势,视本土藏家为最有价值的客户群体,争取实现其与画廊的互惠共赢。这也正是台北当代区别于香港巴塞尔的关键所在:他们采取的是一种全球化运营模式,目标群体模糊;而我们则不断调整管理方式,试图将自身的在地性发挥完全。 傅饶《东风》,油彩纸本裱于画布,120×165cm,2019年 ©安卓艺术及艺术家 傅饶《东风》,油彩纸本裱于画布,120×165cm,2019年 ©安卓艺术及艺术家如若纵观今年参会的画廊名单,便不难发现来自亚洲地区的画廊占比已达七成以上。其中有23家画廊在这里拥有永久空间,而始创于日本、韩国和新加坡等地的画廊亦不在少数。由此可见,台北当代在通过本土画廊造血的同时,也联动辐射了周边的核心地带,使大量资源被集中于这片热土之上。  石田哲也《Cargo》,版上塑胶彩,145.6×103cm,1996年 ©和田美术|Y++及艺术家 石田哲也《Cargo》,版上塑胶彩,145.6×103cm,1996年 ©和田美术|Y++及艺术家

尽管亚洲艺坛的力量不容小觑,但诸如高古轩(Gagosian)、豪瑟沃斯(Hauser&Wirth)和大卫·卓纳(David Zwirner)等欧美老牌画廊也从未缺席——那么在此番碰撞中,各家表现究竟如何?  吴季璁《氰山集之三十八》,氰版摄影、宣纸及亚克力胶,180×180cm,2019年 ©世界画廊及艺术家 吴季璁《氰山集之三十八》,氰版摄影、宣纸及亚克力胶,180×180cm,2019年 ©世界画廊及艺术家

本届台北当代共设有六个展区,作为重点之一的“画廊精粹”展区囊括了来自世界各地的75家画廊。其中,洗澡堂画廊(SCAI THE BATHHOUSE)、厉为阁(Lévy Gorvy)、伊娃·培森胡柏画廊(Eva Presenhuber)、卡迈勒·梅努赫画廊(Kamel Mennour)、Artinformal Gallery和Kaikai Kiki Gallery均为首次参加。而来自台北的TKG+、诚品画廊和安卓艺术则致力于呈现本土艺术的无限活力和区域性风貌。  帕特·斯蒂尔《颤动蓝红瀑布》,布面油彩,121.9×121.9cm,1993年 ©厉为阁及艺术家 帕特·斯蒂尔《颤动蓝红瀑布》,布面油彩,121.9×121.9cm,1993年 ©厉为阁及艺术家

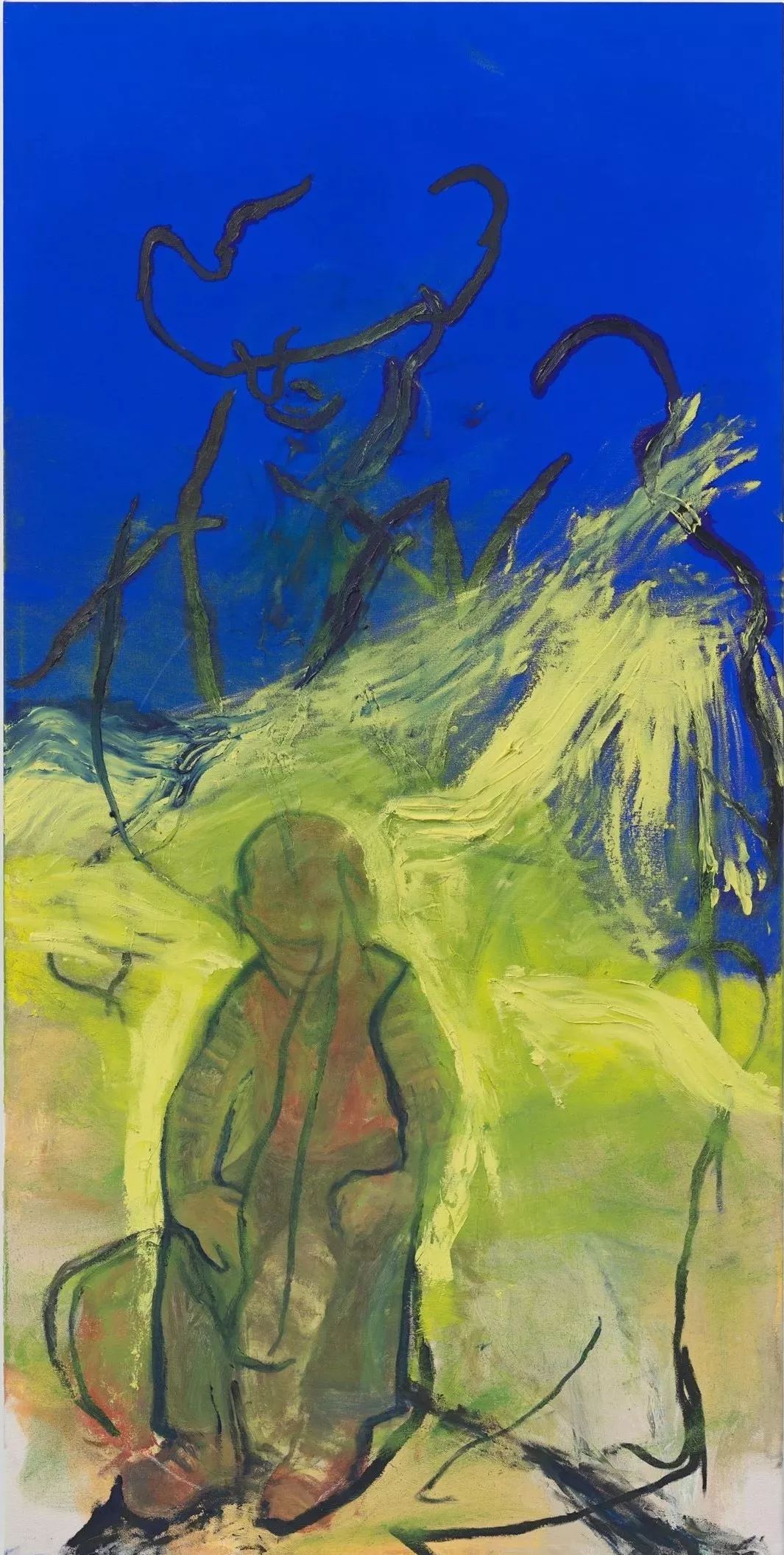

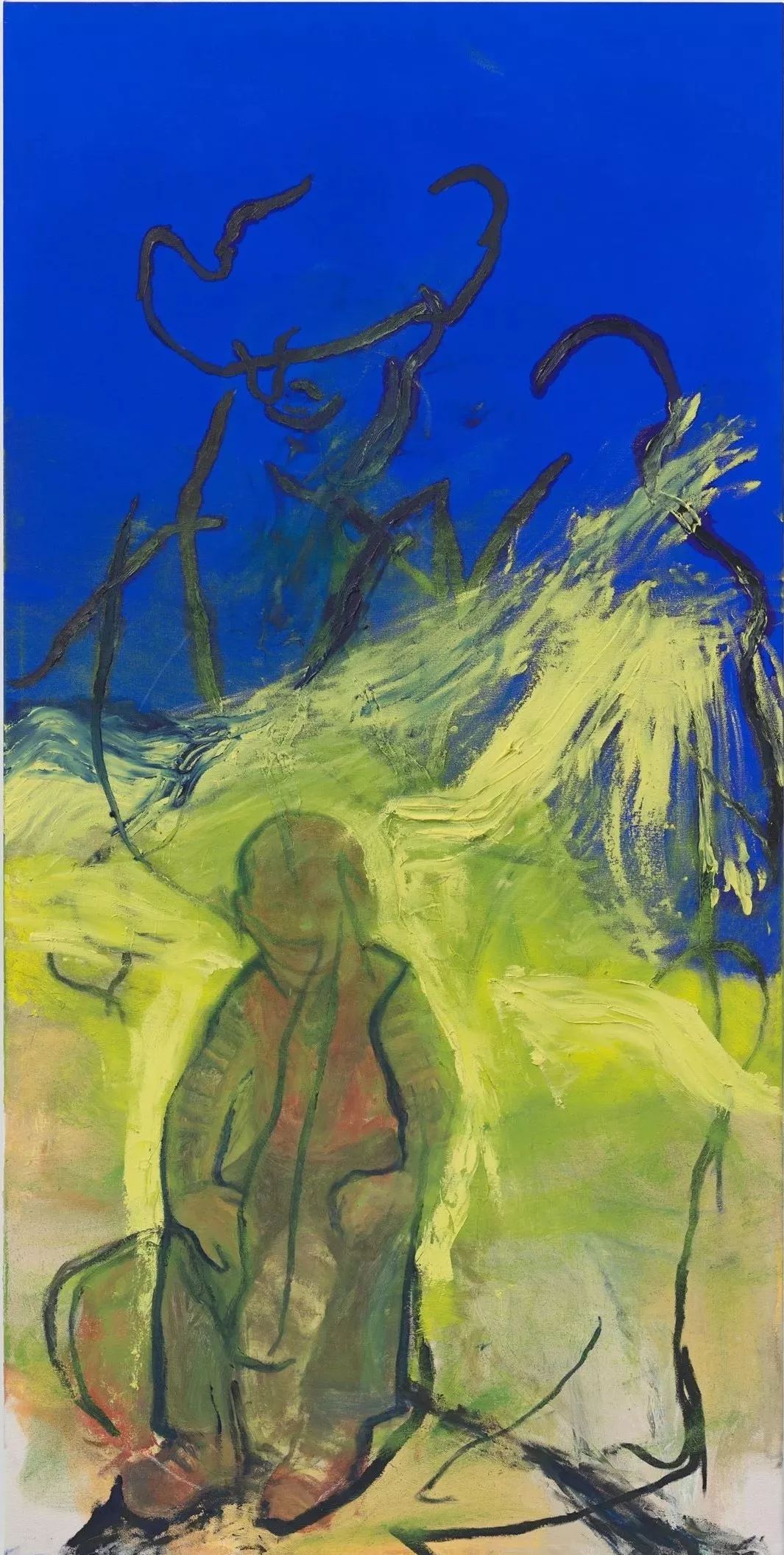

不仅如此,该展区也集结了一批西方蓝筹画廊。豪瑟沃斯呈现了“寓情于画”群展,汇聚了路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois)、丽塔·亚克曼(Rita Ackermann)和马丁·克里德(Martin Creed)等艺术家的扛鼎之作。  丽塔·亚克曼《拉比卓别林》,布面油彩,172.7×86.8cm,2018年 ©豪瑟沃斯及艺术家 丽塔·亚克曼《拉比卓别林》,布面油彩,172.7×86.8cm,2018年 ©豪瑟沃斯及艺术家

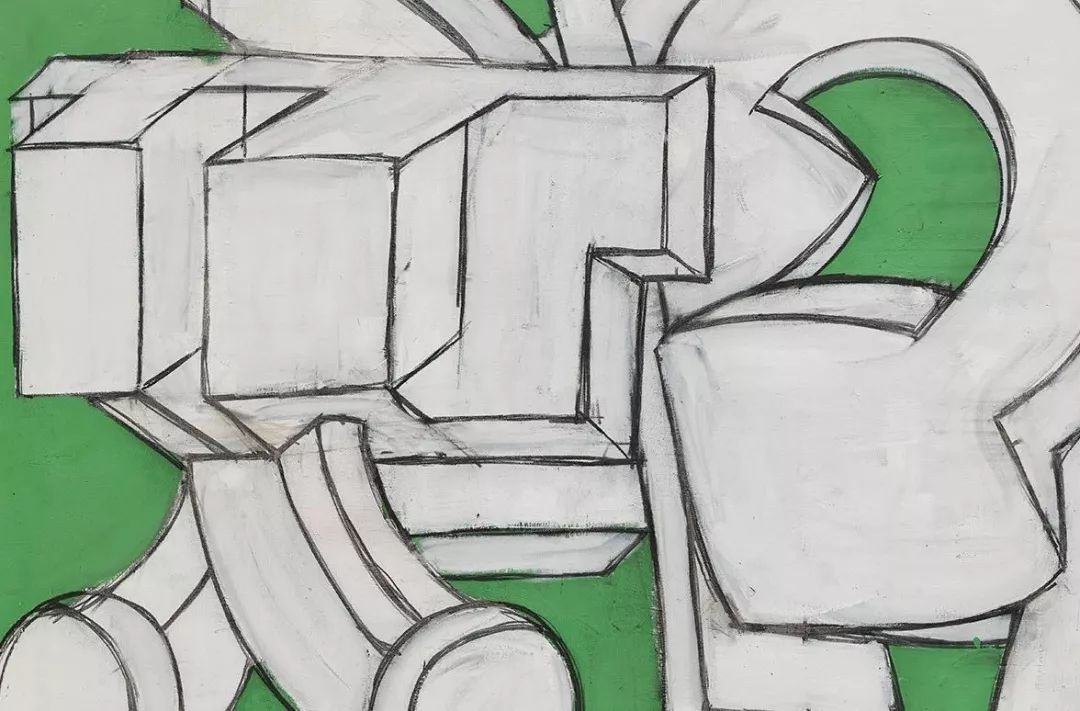

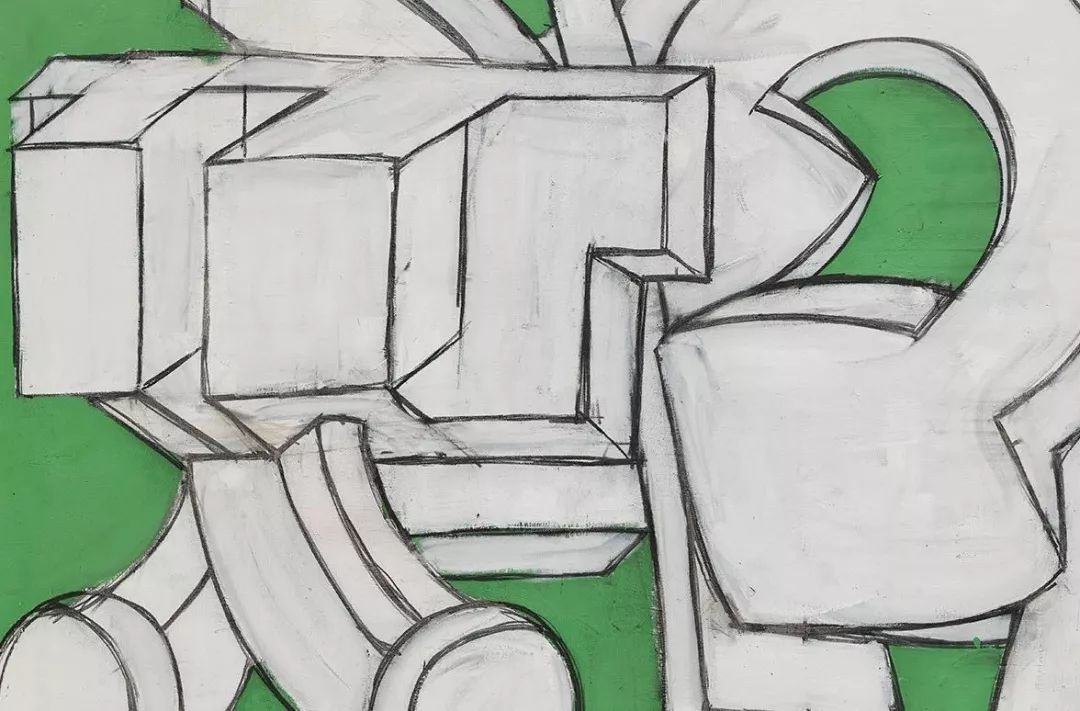

作为一家频繁现身于各大国际性艺博会的画廊,其资深总监蔡荔馨表示,豪瑟沃斯此次以当地藏家的偏好为重要标准进行了战略布局。由于经验丰富的中年藏家居多,其整体审美也倾向于较为传统的唯美风格,故本届与会作品基本以架上绘画为主。  阿尔·赫尔德《Untitled(Black White Green)》,综合材料,211×254cm,1967年 ©白立方及艺术家 阿尔·赫尔德《Untitled(Black White Green)》,综合材料,211×254cm,1967年 ©白立方及艺术家

二度参会的白立方(White Cube)则带来了35件作品,以美国战后抽象艺术大师阿尔·赫尔德(Al Held)的个展为重点,同时展出了乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)、翠西·艾敏(Tracey Emin)以及中国艺术家秦一峰和周力等人的画作。面对这片潜力无限的艺术市场,该画廊的亚洲总监周晓雯认为,若要在此搭建一个良性互动平台,则必须在明确自身定位的基础上大力推广旗下艺术家。此外,在VIP预览日傍晚还发生了一个意料之外的插曲:白立方展位上一件安东尼·格姆雷(Antony Gormley)的雕塑不慎倒地。在众人惊愕之时,负责人周晓雯毫不犹豫地挺身而出——但由于雕塑重达一吨,她也没能力挽狂澜。事后,就连艺术家本人也亲自致电慰问。  阿尔·赫尔德《Untitled》,布面油画,246×91.5cm,1955年 ©白立方及艺术家 阿尔·赫尔德《Untitled》,布面油画,246×91.5cm,1955年 ©白立方及艺术家

与此同时,创建于台北、在北京设有分部的亚洲艺术中心(Asia Art Center)则将目光投向了亚洲战后抽象艺术,力图唤醒每个人共生却不同的文化记忆。平行展出的日本“物派”代表人物关根伸夫(Nobuo Sekine)和原口典之(Noriyuki Haraguti)的作品更是亮点所在。据此,画廊负责人李宜勋表示,相较于迎合客户的喜好,他们更希望向观众呈现独特的策展理念和美学标准,充分践行艺术的教育功能。

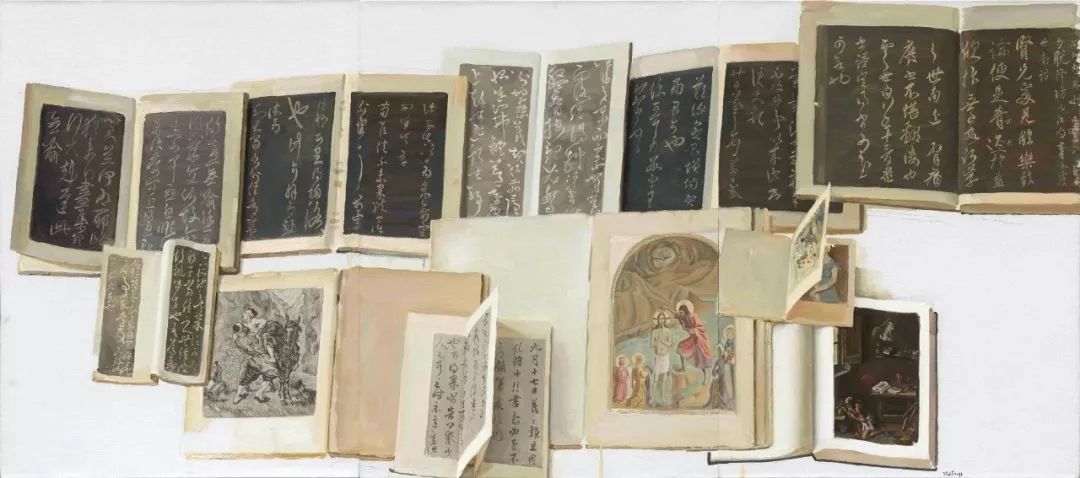

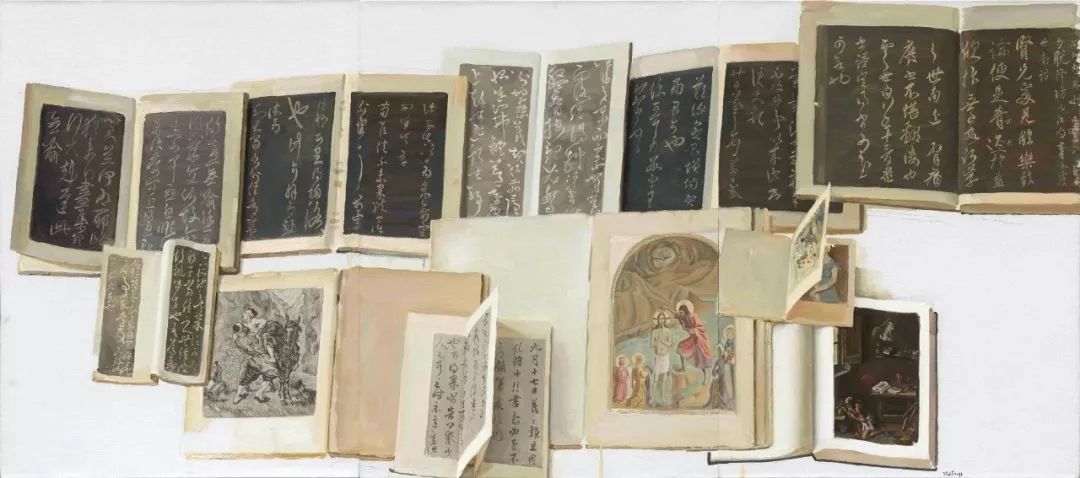

杨识宏《飞扬》,布面油彩,117×171cm,2017年 ©亚洲艺术中心及艺术家 而北京公社画廊总监吕静静却坦言,由于不同地区藏家的审美倾向和购买习惯不同,将当地客户的需求纳入考量是十分必要的。因此,这也是该画廊时隔六年再次将王光乐和梁远苇两位大陆艺术家的作品带来台北。作为连接两地市场的桥梁,其艺术语言和创作理念深受当地藏家喜爱。 尹朝阳《山水》,布面油画,91×111cm,2019年 ©当代唐人艺术中心及艺术家 尹朝阳《山水》,布面油画,91×111cm,2019年 ©当代唐人艺术中心及艺术家 相比之下,展位上人群络绎不绝的当代唐人艺术中心则透露了其策略上的小失误:备受内地藏家追捧的陈丹青作品首次“遇冷”——“我们似乎带错作品了。”曼谷空间总监苏云感慨道。由于当地藏家的收藏经验十分丰富,在参加艺博会时也习惯于“货比三家”,故而购买标准也极具个人倾向性。  陈丹青《淳化阁与梵高之二》,布面丙烯,101×228cm,2015年 ©当代唐人艺术中心及艺术家 陈丹青《淳化阁与梵高之二》,布面丙烯,101×228cm,2015年 ©当代唐人艺术中心及艺术家

与“画廊精粹”展区并行,“个人展艺”展区聚焦于新兴艺术家和艺术史上的先驱人物,推出了多个主题性个展,构建了超越地域和媒介的对话。而“新生画廊计划”展区则将运营未满八年的“潜力股”纳入其中,为其提供资金和平台支持。由此可见,在主办方的精心策划下,当具有绝对辨识度的艺术家与新鲜面孔同时出现时,行业巨擘与新生力量的博弈依旧呈良性态势。  陈敬元《Card Stunt XX》,布面丙烯,41×31.5cm,2019年 ©TKG+及艺术家 陈敬元《Card Stunt XX》,布面丙烯,41×31.5cm,2019年 ©TKG+及艺术家

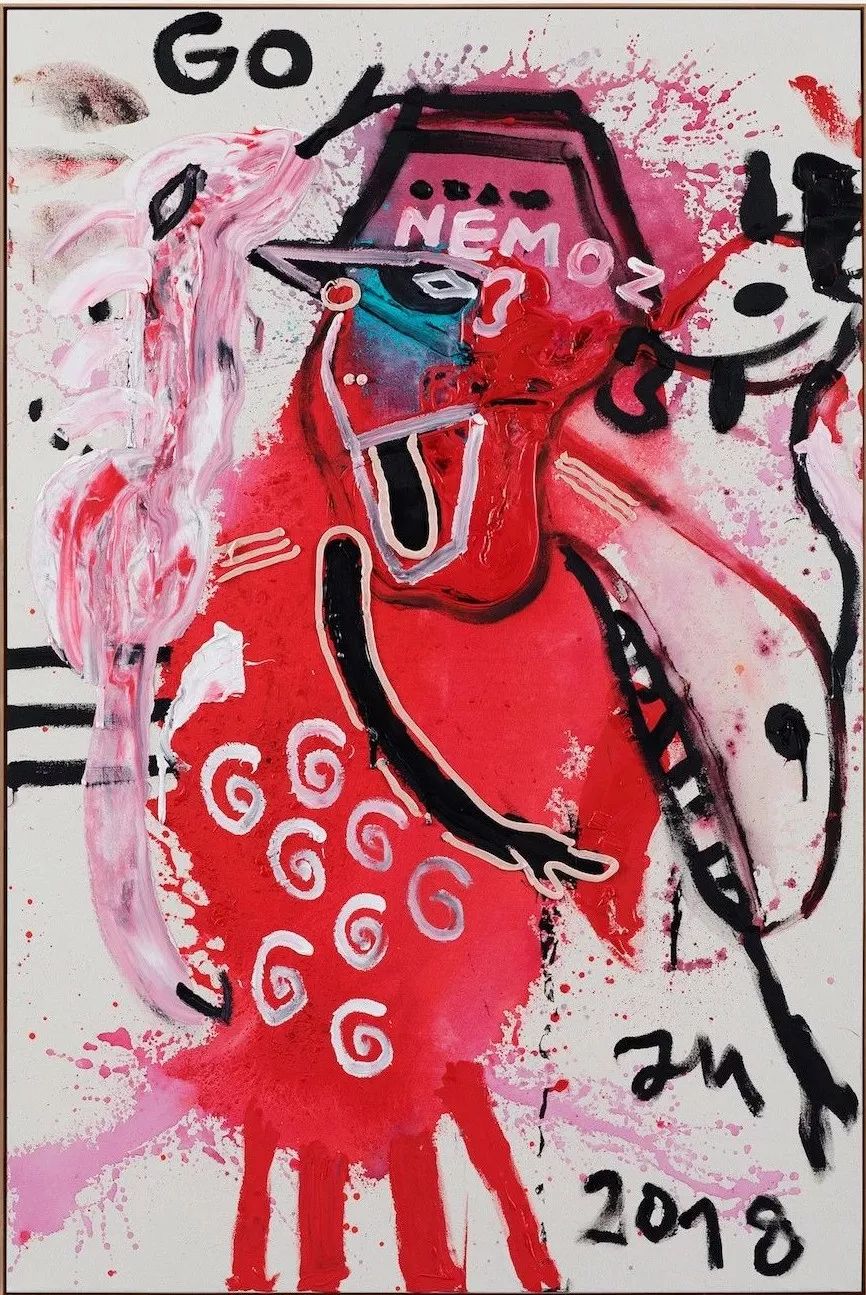

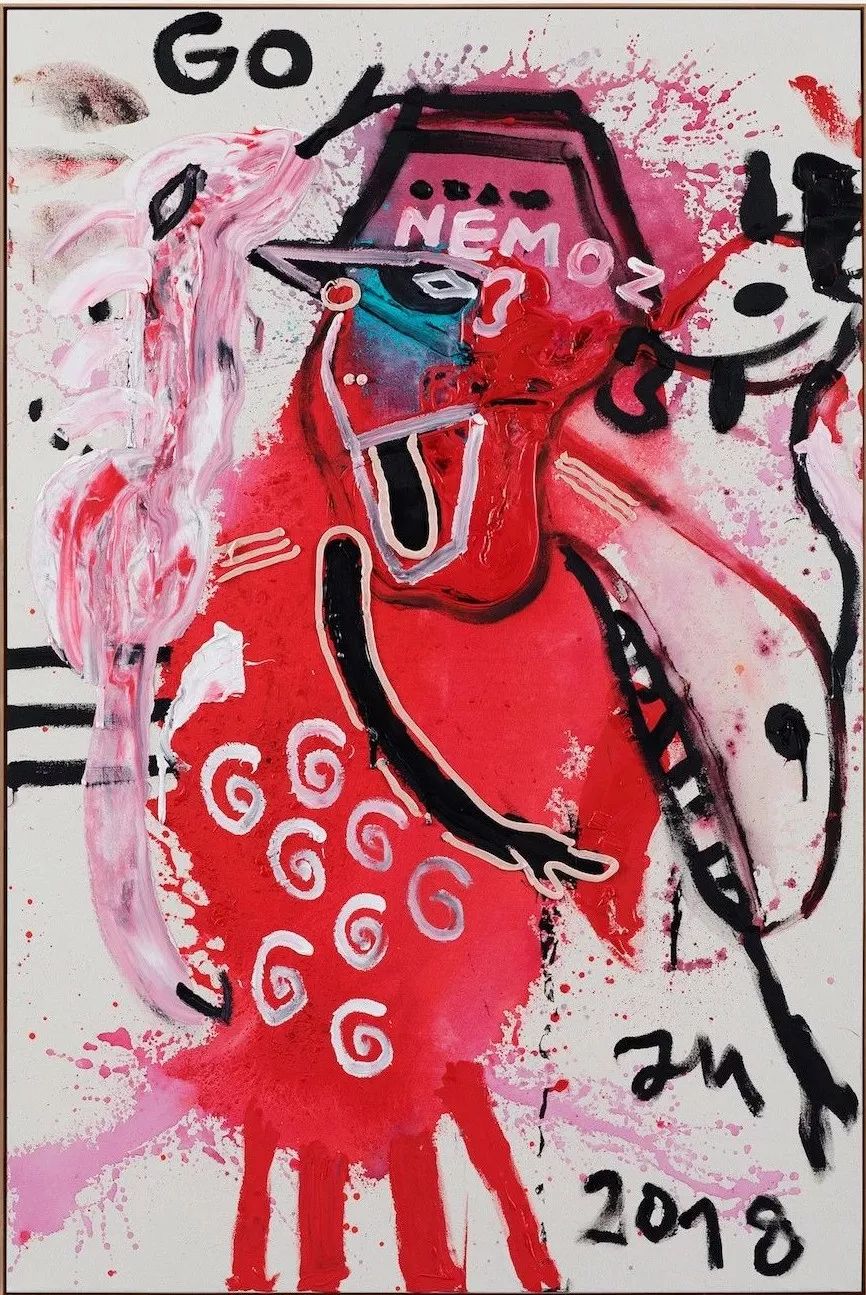

除了艺博会的常规操作外,本届台北当代又有何革新之处?作为艺术生态链中不可或缺的环节,艺博会不仅可以刺激文化消费、反映市场趋势,更是成为了赋予艺术公共性的关键所在。  Johnathan Messe《GENERAL “KUNSTCHEF” IST DA!》,综合材料,210.5×140.3cm,2018年 ©西斯·赫克画廊及艺术家 Johnathan Messe《GENERAL “KUNSTCHEF” IST DA!》,综合材料,210.5×140.3cm,2018年 ©西斯·赫克画廊及艺术家

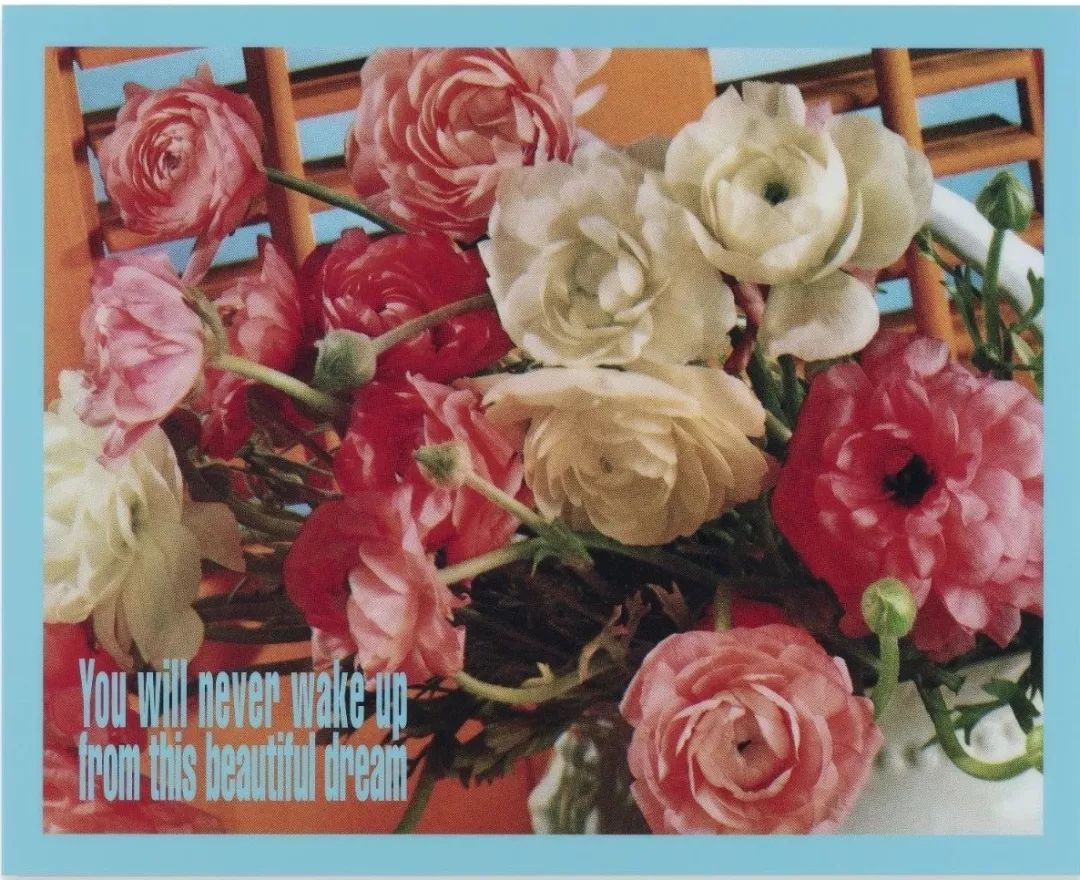

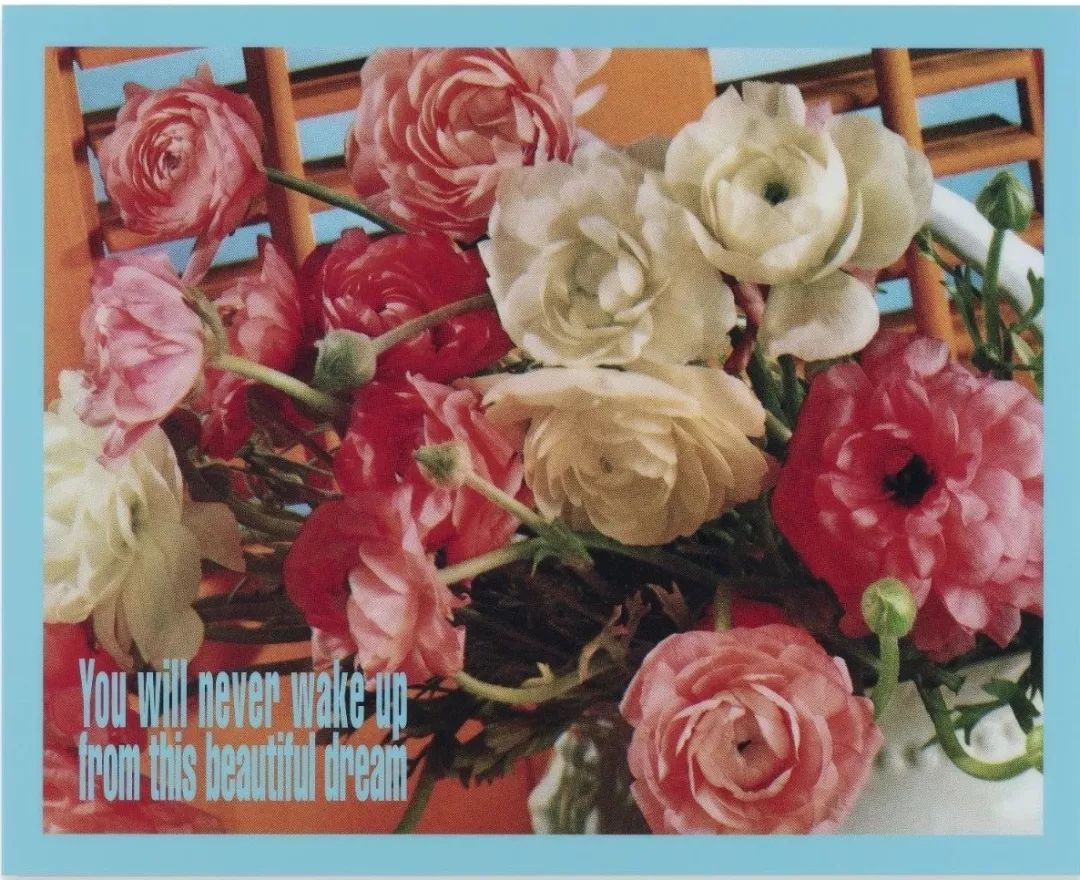

身处这一语境之中,台北当代即刻作出了回应,两项公众艺术计划应运而生——以科技、生态、传统和流行文化四个关键词为主题,主办方在重磅打造的“新观点共享平台”版块设置了一系列讲座,试图在各类思想的激荡与交融中呈现当代艺术的多元化景观。  芭芭拉·克鲁格《Untitled (You Will Never Wake Up from this Beautiful Dream)》,综合材料,121×152cm,2006年 ©Sprüth Magers Gallery及艺术家 芭芭拉·克鲁格《Untitled (You Will Never Wake Up from this Beautiful Dream)》,综合材料,121×152cm,2006年 ©Sprüth Magers Gallery及艺术家

相应地,“装置艺术”展区的推出则意味着该博览会首次打破了场域限制,将出自朱铭和陈万仁等艺术家之手的大型装置分布于展场内部和城市之中,为公众与艺术的平等相遇创造了条件。BAZAAR:相较于第一届,今年出于怎样的考量策划了这些活动?岳鸿飞:近年来,随着当代艺术的多向度发展,视觉上的“美”早已不再是艺术家的创作重点,取而代之的是能够反映人类生存现状的思想内容。这一变化无疑改变了公众观看艺术的方式,也对艺博会提出了新要求。因此,举办这些活动一来是为了让更多人全方位、多维度地感知和体认各类形式的艺术作品;二来则希望在延续中华文化血脉的前提下,将台北当代打造成推动当代艺术发展的枢纽型平台。  克里斯托·勒·布朗《Left Hand,Right Hand》,布面油画,280×230cm,2018年 ©里森画廊及艺术家 克里斯托·勒·布朗《Left Hand,Right Hand》,布面油画,280×230cm,2018年 ©里森画廊及艺术家

目前,为期三天的台北当代艺博会已圆满落幕。虽然远不如香港巴塞尔规模宏大,也不比上海和北京地区的艺博会野心勃勃,但该博览会仍因小而精的本土化运营模式和独树一帜的品牌定位而备受青睐。  陈昭宏《Self Potrait and Mirrors》,布面油画,111.8×111.8cm,1969年 ©亚纪画廊及艺术家 陈昭宏《Self Potrait and Mirrors》,布面油画,111.8×111.8cm,1969年 ©亚纪画廊及艺术家

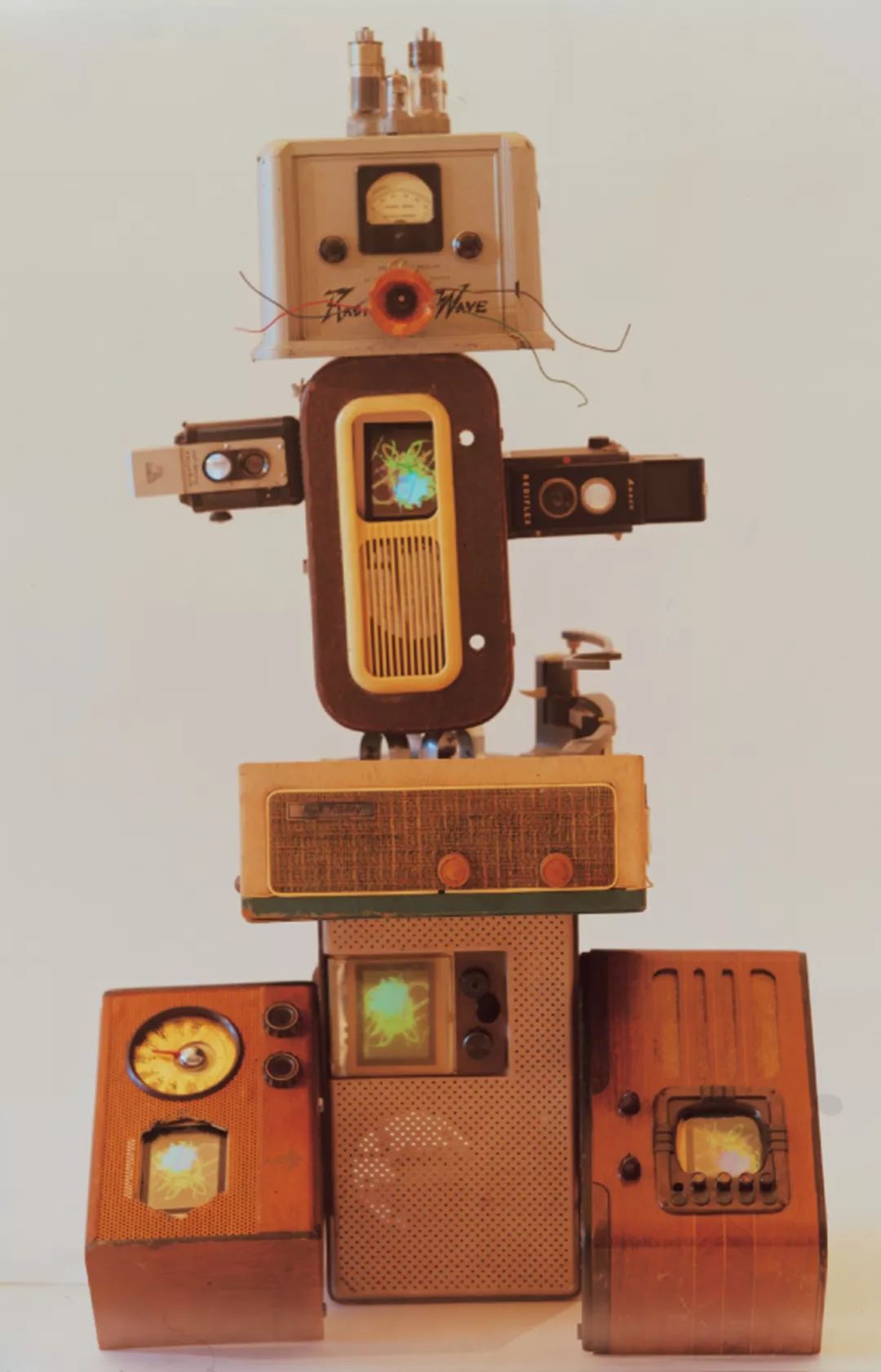

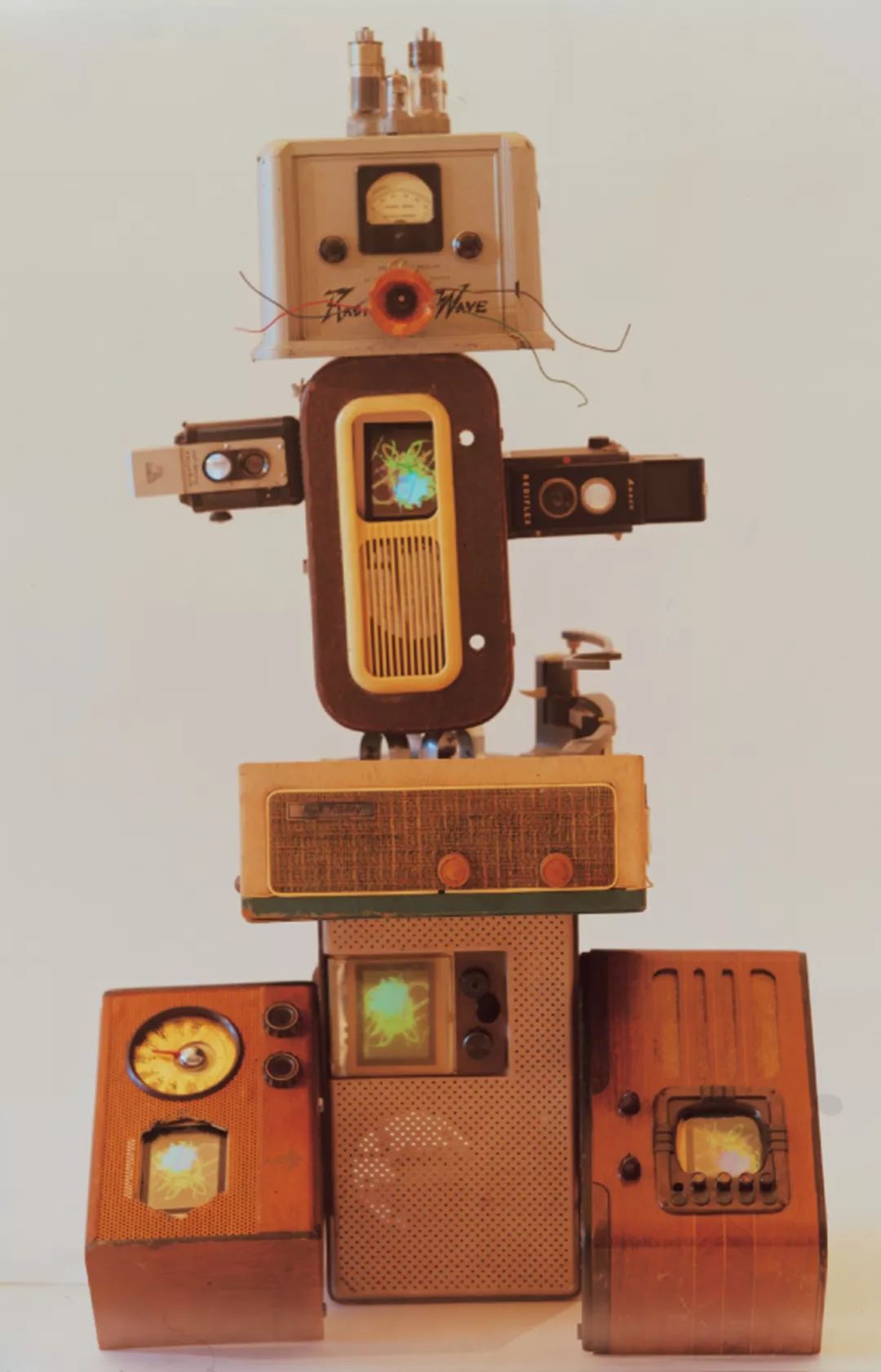

尽管来自业内各方的如潮好评看似指向了一个光明的未来,但在面对艺博会“爆炸”的现象和略失冲劲的亚洲艺术市场时,台北当代又该如何实现可持续发展?  白南淮《Techno Boy II》,综合材料,46×63×117cm,2000年 ©朴荣德画廊及艺术家 白南淮《Techno Boy II》,综合材料,46×63×117cm,2000年 ©朴荣德画廊及艺术家

毋庸置疑的是,明确博览会的受众群不失为一计良策——正如台北当代的运行机制一样,前期的充分调研保证了参展作品的质量,而对本土藏家的重视则稳定了整体销售额,很大程度上避免了投机和炒作现象的出现。但在全球化浪潮不可逆转的今天,当美术馆早已打破区域间隔时,坚持以“少数人”为重的台北当代是否能够一路披荆斩棘?或许只有时间能给出答案。

以上内容转载自“时尚芭莎艺术”公众号(微信号:bazaarartchina)

如欲订购《中国当代艺术年鉴》,请长按识别下图二维码

关注我们

①点击正文标题下的蓝色字现代艺术档案CMAA ②复制“MODERN-ART-CMAA”在添加朋友中搜索号码关注 ③打开微信手机扫一扫下面的二维码,即可添加关注 北京大学视觉与图像研究中心与“中国现代艺术档案” 北京大学历史学系艺术史研究室(https://www.hist.pku.edu.cn/bxjj/245439.htm)目前分三个方向进行艺术史的研究,即中国古代艺术、当代艺术和世界艺术。下挂“北京大学视觉与图像研究中心”(编辑”中国现代艺术档案“和《中国当代艺术年鉴》),“北京大学汉画研究所和国际艺术史学会CIHA的秘书处。 北京大学视觉与图像研究中心作为研究中国传统艺术、中国当代艺术和世界艺术的国家基地,承担着艺术与视觉研究、教学和发展的学术任务,其成员为北京大学特聘的相关领域专家学者。该中心由北京大学教授朱青生负责。 北京大学“中国现代艺术档案”是北京大学视觉与图像研究中心的一个学术项目,其渊源是1986年在中央美术学院,后迁至北京大学的现代艺术资料汇集工作。“档案”自成立之初,即把20世纪70年代末以来中国现代艺术文献的收集、整理、编辑工作纳入其学术范围,保存积累了大量文献。“档案”的目的是搜集和记录与中国现代艺术相关的信息和资料,编制《中国当代艺术年鉴》,研究和发表艺术调查报告,介绍和总结中国当代艺术的状况,向国内外学者和机构提供中国当代艺术活动、艺术作品和艺术家的详尽资料。“档案”已初步建成网络数据库,以达到资源共享;同时计划将所有资料存放于北京大学图书馆的专门阅览室,供研究者使用。 Center for Visual Studies, Peking University and Chinese Modern Art Archive Center for Visual Studies Peking University is a national base of Chinese traditional art, Chinese contemporary art and world art history. It has a group of scholars who, though of different disciplines, all specialize in the cultural and visual studies. The center is under the supervision of Prof. Dr. LaoZhu of Peking University. Chinese Modern Art Archive (CMAA), one of the research projects of the Center, was founded in 1986 at Central Academy of Fine Arts (then moved to Peking University) and has been devoted to collecting and archiving documents on contemporary Chinese art work created after the mid-1970s. With the mission of documenting the contemporary Chinese artistic events, CMAA does its research through conducting surveys and publishing the Annual of Contemporary Art of China. The Annual provides information on art events, art works and artists in China for the researchers and institutions both domestic and abroad. CMAA also has an online database, which has been developed into an open resource for researchers. A special room will also be created for the archives at Peking University's library for public research.

|