1990年暑假,正在北京中央戏曲学院读书的刘毅,回乡探亲时,路过我家,看到我创作的一批灰色调油画,称赏不已,建议我不妨拿出去展览,并答应回京以后,帮我联系场地。于是,在刘毅的鼓励和督促之下,我又画了不少新作,并通过他从中联络,于1991年5月,在北京艺术博物馆举办了自己的首次个人画展。我的20世纪90年代,就是在踌躇满志中,意气风发地拉开了帷幕。

不过,虽然我的人生命运,步入90年代后开始峰回路转,但之前的相当长一段时间,我却颇为失意,甚至对前途都有些心灰意冷。因为我经历过几次艺考的失利,尽管后来上了大学,但只是一个职工大专,与原来的设想,相距甚远;其次,由于1989年发生的风暴,也将我卷入其中,使我对社会产生了某种悲观情绪;再有,自己经历了一段复杂的感情,让父母所不容,令朋友所不解……种种这些夹杂在一起,使我跌入了人生的低谷,一度萎靡不振。我创作的那些灰色调油画,就是我在表现内心的失落感,是在无人倾诉的情况下,面向画布的一种精神投射。或许,正是因为作品倾注了我的真情实感,所以,即便色调灰暗,但还是赢得了不少人的喜欢。说起来,这大概也正是艺术的魅力吧。艺术的感人之处,不在于表面形式的美感,而在于内在情感的真实。

法国批评家儒贝尔说过:“人们为了到达有光的地方,就必须穿过阴云。”对我而言,人生就是反复的山穷水尽,也是不断的柳暗花明。

我现在还记得,1991年5月,我赴京办展,坐着绿皮火车离开故乡,一路向北的情形。其内心的忐忑与不安,确有一种穿过阴云的感觉。当时,正值我毕业创作期间,作为装潢系的学生,我不认真做设计作业,却躲起来画这样一些与专业无关的油画,本已属不务正业;如今,我还要带着这些油画作品,独自跑到北京去办个展,简直就是冒天下之大不韪,也太自不量力了。我这样的冒险行为,不仅在我们学校史无前列,在我们整个城市,也是匹马当先,无处其右。我为自己的骇俗之举,而自鸣得意。当然,也因此而感到惴惴不安……

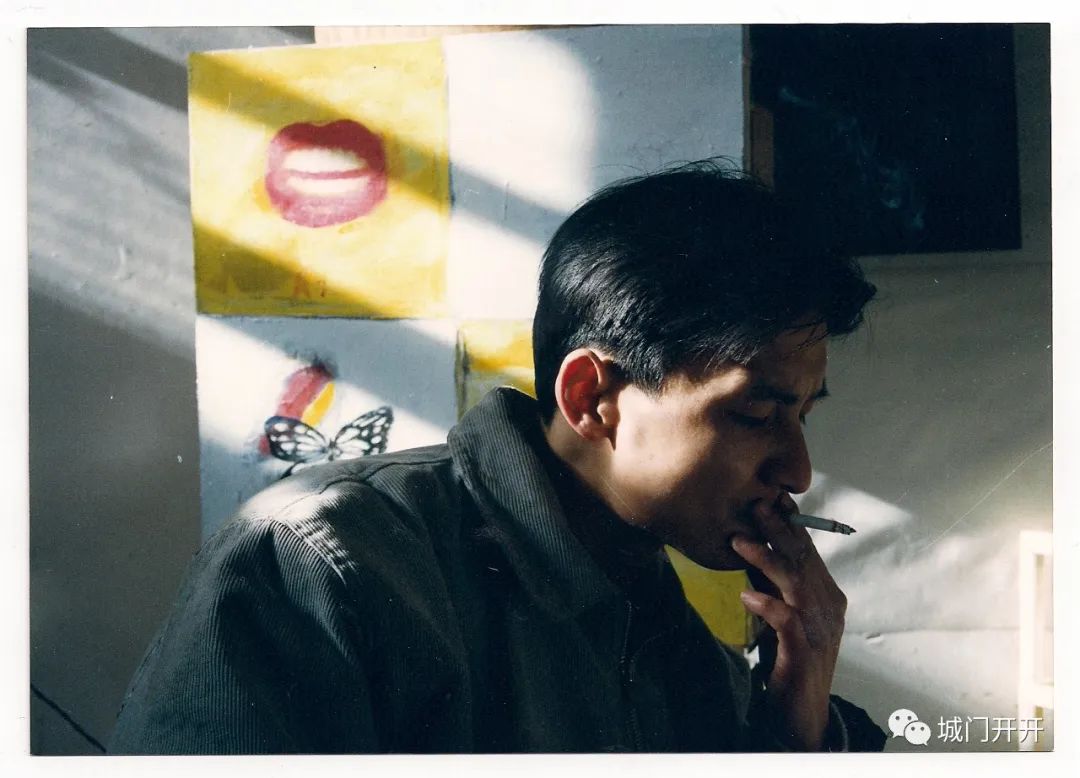

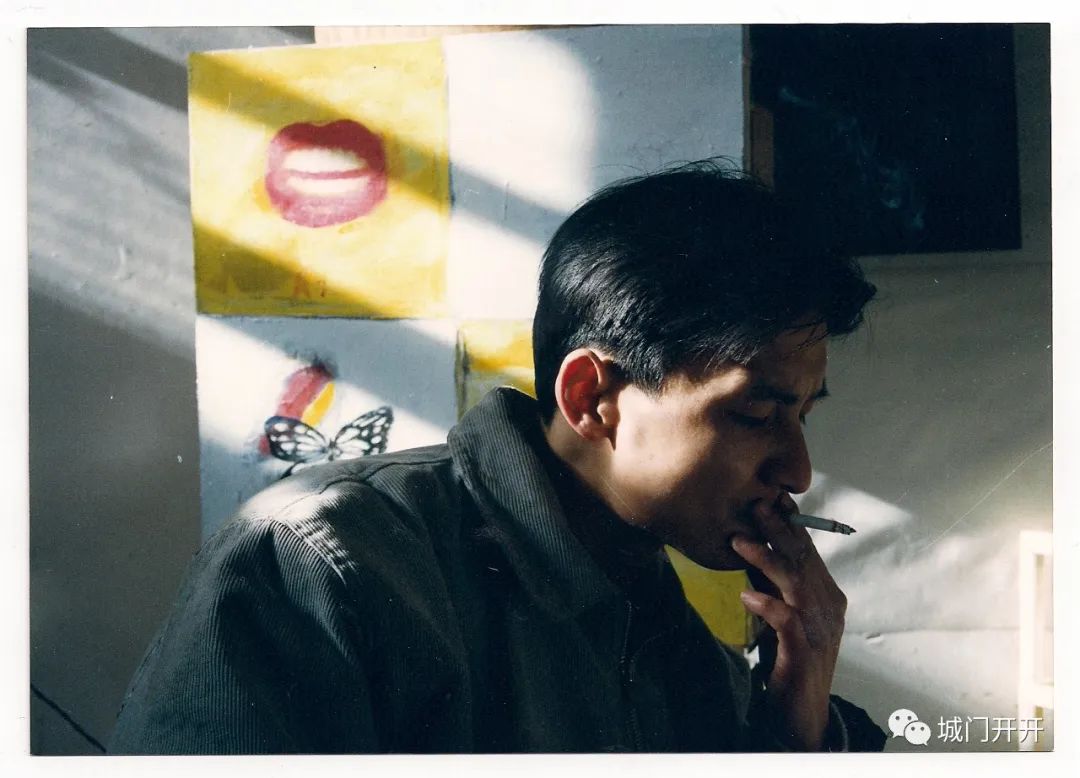

1991年我在北京办个展期间。

1991年我在北京办个展期间。

说来,也是幸运,命运之神,似乎总是对我有所青睐,有所眷顾。北京的展览办下来,我收获了意想不到的成功。当时,不仅北京的多家媒体报道了我的个展,而且在展览期间,我还卖出了好几幅作品。这对于一个初出茅庐年轻学生而言,无疑是极大的鼓励和刺激,同时,也可以成为我回校交差的一个重要砝码。事实上,我的母校正是考虑到我在北京举办个展的影响,后来,在我并没有参加毕业考试,也没有提供毕业创作的情况下,还是给了我一个毕业证。回想起这些,应该感谢我的母校,她让我的叛逆人生,又一次赢得了胜利。

正是因为初试牛刀,我便尝到了所谓成功的滋味,所以,我开始仰天追月,一心只想去北京闯荡,对进单位工作,已经全然没了兴趣和动力。所以,我毕业之后,便斩断后路,把原本读书前还保留的工作给彻底辞掉,开始了体制外的另类生存。

不过,由于我得了胃溃疡,要定期治疗,那段时间不宜出门。所以,我只能暂时按住闯荡北京的冲动,一边在家疗养,一边继续自己的油画创作。期间,我通过在北京办展期间结识的一些朋友,如当时在中央美术学院史论系读研究生的邹跃进、在北京艺术博物馆做研究工作的俞放等人,鸿雁传书,不断地了解到了一些北京艺术圈的情况。同时,还利用好几次去北京看病的机会,辗转于京城的各个艺术院校和不同的展览现场,身临其境地感受时代和艺术的变化。我和艺术家李路明等一些师友结识,便是在那个时候。

我(二排左2)和邹跃进(二排左1)等朋友在北京艺术博物馆,摄于1991年。

我(二排左2)和邹跃进(二排左1)等朋友在北京艺术博物馆,摄于1991年。

说起我和李路明初识的情形,现在我还记忆犹新。那是在中央美院邹跃进的宿舍,我们不期而遇。当时,我和李路明都是去找邹跃进,但主人不在,只是给我们留了门,于是,我和李路明便在一个主人缺席的宿舍里,彼此相识了。说起来,都是人生的缘分。其实,我和李路明相差很远,他作为湖南新潮美术的重要推手、《画家》杂志的创始人之一,早已经身显名扬。而我,只是一个初出茅庐的愣头青,跟他年龄相差,地位悬殊。然而,就是这么一位我心慕已久的人物,却能跟我一起相拥而坐,在一间简陋的学生宿舍里,侃侃而谈,不禁让我感慨万千。首先,我感动于李路明的礼贤下士、平易近人,同时,更感触于北京的人文生态。这种“谈笑有鸿儒、往来无白丁”的交往状态,恐怕只有北京才有,也只有在北京才能实现。于是,我对首都北京,更是梦寐以求,心向往之。

后来,我回到湖南,便开始与李路明频繁接触,并通过他的引荐,又相继结识了邹建平、孙平等湖南美术出版社的一些大咖名宿。说起来,这也是我和湖南当代艺术界的最初交往。在此之前,我生活在小城市,交往的圈子非常有限。那时,我虽然也关注艺术界的动态,并通过订阅的一些艺术类杂志,了解了前卫艺术的不少信息,但毕竟是隔岸观火,没有置身其中,所以,免不了在创作上闭门造车。而现在,我结识了这些重要的艺术家和理论家,通过与他们的交往,耳濡目染,对当代艺术以及当代文化,自然就有了更加全面、更加立体的认识。所以,在他们的影响之下,我的艺术创作有了明显变化,由原来一味地表现自我,逐渐开始关心社会了。而这些湖南艺术界的老大哥们,也一直鼓励着我,激励我走出湖南,到北京那个更大的艺术舞台去发展。于是,在这些艺术前辈们的驱策之下,我出走的激情,又再次点燃。于是,待我身体稍微好转,便毅然决然地离开故乡,开始了流浪北京的羁旅人生。

我和李路明,摄于2001年。

1993年,春节刚过,我便收拾了一些简单的行李,背着几幅油画,再次踏上了北上的列车。虽然在之此前,我已几次往返于北京,但这次却不同,因为我不再是以游客的身份,而是准备作为北京的一份子,参与其中。那么,这座陌生的大都市,会容纳我吗?会接受我这个年纪轻轻的外来者,冒冒失失地闯入吗?

我想起了黄永玉笔下的沈从文。20世纪初,沈从文初到北平时,从前门老火车站下来,看到宽阔无比的广场,不由得愣住了。缓过神之后,他在心底默默地念了一句:“北京啊,我要来征服你了!”这段文字被黄永玉记录下来,曾深深地打动过我少年的心扉,让我浮想联翩,产生了许多的幻境。我当然也希望能够像沈从文,或者像黄永玉一样,在北京立足,干出点明堂。然而,眼前却是一片渺茫。在这个人才济济的皇城根下,我一个职工大学出来的年轻人,能打开局面吗?能有光明的未来吗?我想着漫漫长路,前途未卜,不免又有些忐忑起来……

我还清晰地记得,那天,火车到北京时,已是傍晚时分。当时,马上要从中央民族学院毕业的姐姐,带着她的一个同学,到火车站迎接了我。这让我心里温暖了许多,也踏实了许多,至少没有当年沈从文下车时,那种举目无亲的寥落感。姐姐和她的同学,帮我拿着行李,领我坐上公交车,大概转了有三四趟,至暗夜,才进到魏公村。此前,姐姐已帮我在魏公村租了一间小房子,她们便把我直接送了过去。因为我的房子跟房东同在一个院,姐姐她们怕惊忧到房东,只是简单地帮我收拾了一下,之后,便匆匆离去了。

我初到北京的一夜,就是一个人独守空房,在寂寞和惶恐中熬过的。自然,那一夜,我失眠了,想了很多很多。我想,姐姐虽然给我租了房子,也备了一些简单的生活用品,但是,她马上要毕业了,过几天就离开北京,到外地去工作。随着她的离去,我成了孤军奋战,一个人在北京,人生地不熟先别说,我这兜里揣着的几百块钱,又能支撑多久呢?还有,就是姐姐帮我租的这个房子,看到她们进来时,小心翼翼的样子,临走还不忘嘱咐我,要留神,要谨慎。如此慎小谨微,我住在这里,得多憋屈呀!又能长久吗?

其实,对于我在魏公村住过的那间房子,我是过了好几天之后,才慢慢适应,也才慢慢看清它全貌的。我的房子座落在一个杂院内,那是新北京典型的大杂院,与老北京的四合院不同,这种新的大杂院,已历经数次改造,早就失去了昔日的端庄。比如我住的这间东厢房,就不是正规建筑,而是为了出租的需要,后来临时搭建的蓬户。而我对面的西厢房,也是一排这样的临时建筑,租户均是民族学院的学生。相比住在正房的房东一家,我们这些租住户,明显要低人一等,矮人一头。不仅如此,房东家还有个老太太,整日无所事事,坐在院中监视我们,看我们的一举一动。因为整个院子只有一根自来水管,大家漱口洗脸,洗衣洗菜,都要共用一个水池。所以,早中晚三个饭点,水池边都是人满为患。大家争先恐后地抢水、抢时间,给人一种手忙脚乱之感。而每到这个时候,只要有人溅出一点水花来,老太太都会在一旁加以斥责,仿佛我们这些外地人都是在故意使坏,贪他家的小便宜……回想起那一幕幕,我至今都心有余悸。

作家高行健曾描写过北京大杂院的生活。在他笔下,北京的大杂院,就是一个小型的广场,一切都暴露在太阳底下,没有半点私密可言。这让我感同身受。其实,对于年轻人而言,穷点苦点,并不可怕,最难以忍受的,就是限制与约束。我初到北京时,感受最深的,便是这种无处不在的管制。其中,最可怕的,还不是来自房东,而是警察找上门,清除外来人口。

我姐离开北京后不久,警察就光顾了我们这个大杂院。当时的情形,我现在回想起来,仍然有些心惊胆战。那是一个月黑风高的夜晚,一群警察砸门而入,闯进我们院子,打着手电筒,挨家挨户进行盘查。因为院子里住的大都是学生,警察看过他们的学生证之后,便一一放过了。唯独轮到我时,因为既无学生证,又无工作证,再加上不修边幅,警察们便立刻警惕起来,就像审视阶级敌人一样,把我当着流窜犯来审问。当时,甚至还有警察指着我的鼻子怒斥,限我在48小时之内,必须滚出北京。那种羞辱感,我终生难忘。本来,我也是中国公民,为何在自己的土地上,遭受如此欺负?就因为我不是北京人,没有北京户口吗?

那一年,虽然已是1993年,计划经济早就解体,户籍制度也开始松动。但是,中国人的意识形态,仍然固化在过去,尤其是政治敏感的北京,仍然视流动人口为高危人群,总是加以驱逐和打压。我初到北京,便体验到了这种户籍制的排斥,也痛感到了漂泊的无助。

正是因为受到警察的威逼,我在魏公村已经无法安身。所以,换个新地方,也就成了我最为迫切的诉求。正巧这个时候,我从民族学院的一个学生那里得知,在北京西郊的圆明园附近,有个所谓的“画家村”,还居住了许多像我一样流浪北京的艺术家。获悉这个消息,我像久旱逢甘雨,于山穷水尽之中,看到了柳暗花明。于是,便抑制不住心里的兴奋,直奔圆明园而去。

我(二排右3)和朋友们在画展上,摄于1993年。

圆明园是中国清代的一个皇家园林,19世纪中叶,遭英法联军洗劫,后又被八国联军焚烧,成了一片废墟。1949年后,政府将其管理起来,开辟成公园,才有了后来的格局。其实,圆明园的范围,远要比公园规划的大得多,其公园周围分布的一些村落,原本都属于圆明园的区域。但是,圆明园被焚烧后,经历了数年的荒废。期间,有许多外地农民,陆续迁到这里,在此安家落户,也就在圆明园废墟的遗址之上,形成了多个自然村。当年,生活于此艺术家们,主要集中在福缘门和圆明园两个村。这两个村首尾相连,均坐落在圆明园公园的西门,要从达园宾馆门口经过一条狭长的小道,再拐个大弯后,才能摸进去。当时,我不了解那一带的地形,曾在圆明园附近转了很久,虽然多方打听,并几次经过达园宾馆,均没能找到“画家村”的位置。直到看见几个长发青年与光头小伙,我这才眼睛一亮,有了一种“他乡遇故知”的亲切感。

其实,我在圆明园见到的第一个艺术家,就是方力钧。当时,他就跻身在那些画家模样的人群中间,因为剃着光头,所以,格外醒目。我记得,当时我还上前向他问过路,不过,方力钧给我指了个方向后,便擦肩而过了。后来,我在福缘门的村口,遇到了也是初来乍到的黑同,并通过他的热情引导,在圆明园村找了一个房子。于是,我赶忙回魏公村收拾东西,很快便搬过来,成了“圆明园画家村”的一员。

我(右1)与伊灵(右2)、魏林(右3)、森达达(右4)、栗宪庭(右5)、胡月鹏(右6)、鹿林(右7)、郝志强(左1)等朋友在聚会上,摄于1994年。

我(右1)与伊灵(右2)、魏林(右3)、森达达(右4)、栗宪庭(右5)、胡月鹏(右6)、鹿林(右7)、郝志强(左1)等朋友在聚会上,摄于1994年。

我是在1993年5月份迁入圆明园的,是年,我便在圆明园换了四处住地。起先,我是住在圆明园村的村后,因为位置太偏,后来搬到了圆明园村的村前,与黑同、刘锋植等艺术家同住一个大杂院;但因为那个房子太小,没过多久,我又搬到了圆明园村的村后,靠池塘边的一个独院;再后来,由于房东涨价,我只好继续搬家,在圆明园村的村前找到一间单开门的街边房,与艺术家刘彦做了邻居……

回顾圆明园时期的那些日子,其实,打一抢、换一个地方,几乎是所有艺术家的生活常态。因为圆明园的艺术家大都是外来“盲流”,没有正式工作,经济收入不稳定,所以,一切都是因时而变。如果卖了画,条件有了改善,马上便想着换大房子;可是,一旦银根紧缩,又只好退回到小空间。这样搬来搬去,三番五次地折腾,倒也成了圆明园的一道景观,让人在艺术的象牙塔之外,还能感受到跌宕起伏的日常生活。此外,每次有人搬家,都能凑成一个酒局。因为搬家需要朋友帮忙,自然,主人就得请吃请喝。这样,以搬家的名义找酒喝,不仅成了圆明园艺术家的一种休闲娱乐方式,也增加了艺术家们彼此之间的友谊。

当然,圆明园艺术家频繁搬家,还有一个原因,那就是大家都向往着进驻于中心,能够搬到“画家村”的黄金地带。别看“圆明园画家村”的地方不大,但也是麻雀虽小,五脏俱全。其中,福缘门村是进村口,离外面的公路最近,所以,它是“画家村”的中心。尤其是福缘门村的西村,如果形象的比喻,就是“画家村”的王府井。当时,圆明园的重要艺术家,如方力钧、岳敏君、杨少斌、祁志龙等人,都是住在这里。故而,福缘门西村的人气最旺,每天都是人头攒动,串门的,找房的,络绎不绝。

我(二排左2)与圆明园艺术家游湘云(二排左1)、刘辉(二排左)、王迈(二排右1)、刘彦(前)在圆明园遗址合影,徐若涛摄于1995年。

我到“画家村”,开始是住在圆明园村。圆明园村与福缘门村,首尾相连,只隔着一条臭水沟,外人根本看不出这是两个村庄,只有村里人才知道,福缘门村高一个层次,是“富人区”;而圆明园村低一个门槛,属“贫民窟”。事实上,我虽在“画家村”住了两年多时间,但直到解散前夕,才有机会搬进福缘门西村。可见,那块地皮有多重要,有多走俏。当然,我的运气还算不错,初到圆明园,便跟“画家村”的几个重要人物,如伊灵、鹿林等人,交上了朋友。当时,伊灵是“画家村”的“村长”,而鹿林,则是“副村长”。我作为一个后来者,到圆明园加盟入伙,能够攀上这些“上层关系”,自然,也行了不少方便。我之所以很快便在“画家村”立足,现在想来,还是多亏了这些大哥们的照应。

事实上,当时的“圆明园画家村”,也存在许多帮派,比如“东北帮”,“河北帮”,“贵州帮”,“江苏帮”,以及“表现派”,“玩世派”,“波普派”,等等。关于这些帮派,有些是以老乡关系来缔盟,有些是以艺术趣味来结好,总之,圆明园也是一个小社会,形形色色,里面什么人都有。好在,我没有门户之见,跟所有人都能和平相处。所以,我在圆明园交了许多好朋友,也受了不少人的恩惠和提携。比如,在生活上,伊灵、鹿林、黑同等人,均给过我不少帮助;在思想上,刘彦、徐一晖等人,都给过我许多启迪。可以说,“圆明园画家村”是我读过的一所社会大学。回顾那段漂泊的岁月,如果没有这些朋友的相互温暖和支持,不知道会有多么惨淡,当然,也不可能走到今天。

我(中间穿白衣者)与圆明园画家们在福缘门西村,胡敏摄于1994年。

我(中间穿白衣者)与圆明园画家们在福缘门西村,胡敏摄于1994年。

说到这里,我还要着重提一下徐一晖。因为正是我和他的相识,促成了后来“艳俗艺术”的出现,以至于有了一个从“画家村”土生土长起来的艺术潮流。不过,也是因为这段经历,使我的人生受到了一次重大挫折,从而促使我反思,并逐渐从艺术创作转到了艺术批评。

这一切,还要从头说起,得把时针拨回到1994年。那年春天,我的邻居黄少鹏,完成了在京的学习,准备回广西老家。因为我们平时聊得很投机,他很珍惜这段缘分,临走时,便把我介绍给了他的另外一位朋友。此君,就是徐一晖。

徐一晖长我几岁,在艺术界的资历很老,曾参与“85美术运动”,是当年南京“红色•旅”艺术群体的重要成员。1989年,他从南京艺术学院毕业后,流落在金陵街头,后被到南京出差的批评家栗宪庭踫见,看其无所事事,便把他带到北京,以协办《艺术潮流》杂志。自此,徐一晖以《艺术潮流》的工作人员之名,落户在圆明园,成了“画家村”的重要成员。

不过,虽然徐一晖的资历很老,且跟美术界的老“伯乐”栗宪庭关系甚密,但由于性格过于慵懒的原因,他竟然错过了许多机会,以至于当他身边的不少朋友辉煌腾达以后,他仍然游手在圆明园,一无所成。徐一晖的这种懒散状态,如果有经济作为后盾,倒也不失为一种逍遥的境界。可问题是,《艺术潮流》并不给他发薪,只是有业务时才计报酬。这使得徐一晖并没有稳定的收入,常常是吃了上顿没下顿。所以,紧迫的现实,不允许徐一晖悠哉游哉,总是逼着他必须打起精神,必须有所作为。

为了调整人生的方向,厘清艺术的思路,使自己能够尽快地进入创作状态,并找到某种生效的捷径,后来的徐一晖,开始四处寻找志同道合的朋友。当年的黄少鹏,就是他在圆明园找到的知音之一。不过,遗憾的是,黄少鹏只是来北京进修,暂住圆明园而已,随着学业的结束,他还要回原籍。所以,也就出现了前面那一幕,即黄少鹏把我推荐给徐一晖。说来,也是一种磁场效应吧,连黄少鹏也没有想到的是,我和徐一晖认识,便一见如故,很快成了无话不谈的朋友。

徐一晖性格缓慢,思考问题比较冷静,往往要深思熟虑之后,才会采取行动;而我,却较为冲动,对新鲜事物特别敏感,常常也是雷厉风行。我们两个人,一静一动,相得益彰,恰好形成了某种互补关系。这可能就是我们迅速交好的原因。此外,我们都属于思想型艺术家,喜欢读书,思考问题,这也让我们心智相投,对许多话题都能够充分展开,并通过彼此的启发,不断加以深入。所以,我们常聚在一起聊天,就当下的文化问题和艺术现状进行讨论,由此也影响到更多朋友的加入,从而一度在圆明园形成了一个趣味性的泛团体。这个团体的主要成员,初期有王庆松、刘峥、周云侠、刘枫桦等人。但是,周云侠和刘枫桦,都是有始无终,走到半截,就打了退堂鼓。此后,又有胡向东、罗氏兄弟等人加盟;再后来,又添了常徐功、于伯公等人。至此,我们这个趣味性的艺术小团体,已基本成势。

我(二排右1)与徐一晖(二排左1)、周云侠(二排左2)、胡向东(前排左1)、刘峥(前排右1)在圆明园,摄于1995年。

那么,我们经常聚在一起讨论,形成的所谓共识,又是什么呢?那就是中国的新艺术,经过了全盘西化之后,应该回到自身的文化情境中。这种艺术回归,不是重新回到传统的“文人画”世界,而是要以更为广阔的民间社会为基础,从民间文化和民间艺术的形态中,吸收资源,摄取养分,以期与传统艺术拉开距离,同时,又摆脱西方艺术的影响。这,便是我们当初希望回归中国现实,从生存的根基上,创造一种新文化和新艺术的设想,也是“艳俗艺术”的最早雏形。其实,“艳俗艺术”滥觞之初,还是带有强烈的理想主义色彩,并不像后来批评界指出的那样,“艳俗”是一种犬儒主义,是向现实的妥协。

事实上,早在1994年,我就在当时最具影响的艺术刊物《江苏画刊》上,发表了一篇题为《今日文化理想主义》的文章。它可以表明我的文化立场,也是我进入当代艺术的一种态度。后来,我的探索方向出现一些偏离,应该说,正是在圆明园集体讨论的结果。因为集体思维难以在深度上展开,更适合讨论操作层面的问题。所以,我们的讨论,大都是以生效为前提。无疑,这制约了我的思考,也改变了我的思路,使我也随之变得现实起来,放下了原来的理想主义。可尽管如此,就人文立场而言,我跟徐一晖之间,其实,一直都存在着某种分歧。虽然,我们都认为今天的艺术,不能完全回避商业社会的现实,而我也以人民币为符号,将《中国人民银行》改为《中国人民很行》,创作了一批与金钱相关的作品。但是,对于商业社会,我却持有一种批判性的态度,而不像徐一晖取拥抱的姿态。这可能正是我和徐一晖之间,挚而有别,最终分道扬镳的原因。

1994年秋,经过近半年时间的讨论,我们的艺术方向和创作思路,已基本清晰和明确。于是,聊天阶段结束,大家相约之后,便分头各自做作品去了。徐一晖选择陶瓷为媒介,经栗宪庭介绍去了景德镇;王庆松和刘峥想借铁艺技术,找关系到了山东某钢厂;而我和胡向东,则留在圆明园画画,分别创造了自己的符号与图式。至1995年初,我们这些人的作品,都已基本完成,并各自确立了风格。于是,大家便把资料汇集到我和徐一晖这里,准备整体推广。

这期间,我们不仅邀请了栗宪庭、陈孝信、邹跃进、高岭等一些批评家,来圆明园参观和交流,而且我和徐一晖还分别为此撰写了文章。我写的文章《文化崩溃时期的“庸俗艺术”》,被《画廊》杂志发表在1995年5、6期的合刊上。这是有关“艳俗艺术”的最早一次亮相。但没想到的是,就是因为这篇文章,祸起萧墙,导致我们这个小群体,后来分崩离析。或许,这也是命运的安排吧。人生是一座森林,该相遇的会相遇,该迷失的总会迷失。

我(左1)和俸正杰(左2)、王庆松(左3)、邹跃进(左4)、郭晓川(右1)、刘峰(背对者)在栗宪庭家的客厅,摄于1996年。

事情的原委是这样的,当时,我写完《文化崩溃时期的“庸俗艺术”》一文后,把文中提到的艺术家每人配上一件作品照,一起寄给了《画廊》杂志。没想到,文章发表出来,唯独少了徐一晖的作品。这让徐一晖非常生气,以为是我故意漏掉他,将他排挤在外。我至今也不明白,杂志社怎么会出现这样的错误?也许,这就是天意吧。千里搭长棚,没有不散的宴席。我和徐一晖,尽管志趣相投,但性格的本质,还是有所区别,他注重现实,我推崇理想,他把当下作为目标,我将未来视为方向。道不同,一起相谋,只能是暂时现象。所以,我的文章只是一个导火索,把本就隐藏的矛盾点燃了。

当时,徐一晖看了我的文章后,尽管没有马上表露出不满的神情,但我知道,我们之间已经貌合神离,明显不在一个频道了。这之后,我曾试图向他解释这场误会,以弥补我们之间的裂痕。然而,恰逢此时,开始传来政府要取缔“圆明园画家村”的消息,人心慌慌,大家都已成热锅上的蚂蚁,早就无暇顾及一点小小的误会了。

其实,政府要取缔“圆明园画家村”的传闻,早在我住进圆明园时,就已经散布开了。因为“画家村”的出现,本就不合时宜,与过去的户籍制度格格不入。同时,又因为“圆明园画家村”挨着北大、清华等著名学府,位置比较敏感。所以,一直被当地政府视为肉中刺,眼中钉,总想加以清除。不过,由于找不到合适的理由,又迫于社会舆论,当地政府没敢轻易下手,而是将“画家村”严格地监视起来,以待时机。这一缓,好几年时间,却给圆明园艺术家提供了喘息的机会,我们策划的“艳俗艺术”,就是在这期间酝酿而成的。只是,这样的好景不太长,时针转入1995年,“圆明园画家村”将要取缔的消息,还是一步一步得到了证实。

我还记得,当地政府发出的最后通牒,要求我们必须离开的时间,是1995年8月。之前,已有不少艺术家搬出了圆明园。但是,我却没有挪脚:一是因为还存着侥幸心理;二是由于囊中羞涩,根本没钱搬家。所以,我滞留在圆明园,曾作为第一批被抓的艺术家,送进了青龙桥派出所。好在,他们并没有把我移交给收容站,而是在经过一番审讯之后,将我和另位几个艺术家释放出来,让我们到圆明园去传话,从而使我幸免于收容劳教。但是,和我一起被抓的艺术家们,大都没有我这么幸运。后来,他们中有的人被关进了收容站,有的人被遣送回了老家。总之,是受尽了折磨,历经了苦难。

有道是“天无绝人之路,地有好生之德”。人生就是这样,当命运为你关起一扇门的时候,也会为你开启另一扇窗。

我从青龙桥派出所释放出来后,倍感无助,不知道何去何从。正当我走投无路时,我的一位同乡朋友游湘云,慷慨解囊,向我伸出了援助之手。于是,在他的帮助下,我和刘彦、徐若涛、王迈,以及任芝田等几位艺术家一起,得以顺利地撤出圆明园,搬到清华园一带,躲过了一劫。

我在清华园时期,徐若涛摄于1996年。

不过,劫难虽然躲过去了,但人生的辗转沉浮,仍在掀起波澜。

1996年4月的一天,原来和我一起在圆明园做“艳俗艺术”,但已搬到顺义的胡向东,突然跑来清华园找我,告诉我徐一晖的近况。他说:徐一晖已经把我们撇下,拉了祁志龙和王劲松一起,正准备在北京艺术博物馆做一个名曰“大众样板”的展览。这个消息犹如平地起惊雷,一下把我惊醒,也激起了我的怨愤。

因为早在1994年秋,我和徐一晖等人便已盟约,待我们作品面貌清晰之后,就一起举办展览。虽然,这中间出现了一些不尽人意的状况,如“圆明园画家村”被迫解散,如我和徐一晖之间产生了矛盾,等等。但毕竟是当年一起谋划的事情,且有盟约在先,如今徐一晖却采取单边行动,拉了当时已经成名的王劲松和祁志龙,准备另起炉灶,自然,引起了我的不满。于是,在胡向东的鼓动下,我迅速做出决定,那就是捷足先登,赶在徐一晖他们的展览之前,我们先做一个展览。于是,我和胡向东分头开始行动,又联络了王庆松、刘峥、常徐功等人;同时,为了展览能够更专业,更具影响,我们也去邀请了为徐一晖他们策展的栗宪庭。

我在“艳妆生活”展上,摄于1996年。

我在“艳妆生活”展上,摄于1996年。

当栗宪庭知道我和徐一晖的矛盾之后,曾一度试图从中化解,也曾含蓄地劝说过我,希望能够把我们这两个展览做到一起。但是,我那时候年轻气盛,竟把栗宪庭的好意当责怪,给拒之门外了。在我当时看来,是徐一晖违信背约,这让我不能接受;此外,我和胡向东等人都是艺坛新秀,作为一个新的艺术现象,以新人的面孔呈现出来,可能更有说服力和吸引力。所以,我完全不顾大全,而是意气用事,执意要独立来做这个展览。因此,这也造成了我与栗宪庭之间的某种沟痕。

我和栗宪庭在“艳妆生活”展上,摄于1996年。

1996年5月,由我组织、栗宪庭和廖文出面策划的《艳妆生活》展,在北京云峰画苑开幕;稍后,由栗宪庭和廖文亲自策划的《大众样板》展,也在北京艺术博物馆开幕;继而,又出现了俸正杰的《皮肤的叙事》展,以及在北京艺术博物馆开展后不久,就被查封的“罗氏兄弟艺术展”,等等,一时间,在北京当代艺坛,似乎刮起了一股“艳俗”之风。

不过,虽然“艳俗艺术”已于1996年浮出水面,受到了业界的关注,但我却再也无心恋战。因为跟徐一晖等人之间产生的矛盾,使我心力交瘁;此外,我们住在清华园的消息,又被当地警察所掌握,他们终于找上门来,又开始驱赶我们。这让我道尽途殚,几乎彻底绝望。被逼无奈,我只好跑去山东,从在济南工作的姐姐那里借来一笔钱,又经圆明园画友鹿林的联络,到宋庄买了一个农家小院,极不情愿地搬出北京城,迁入了北京东郊的宋庄。

我(右2)和艺术家董璐(右1)、饶松青(左1)、刘国强(左2)在我宋庄的房子前,摄于1997年。

我(右2)和艺术家董璐(右1)、饶松青(左1)、刘国强(左2)在我宋庄的房子前,摄于1997年。

宋庄属北京市通县(1997年改区)辖区,名为庄,其实是由几十个自然村组成的一个镇。过去,这里极为偏僻,也很贫穷。大概正是因为地处边远、信息闭塞的原因,警察很少再光顾这里。所以,宋庄也就成了不少圆明园艺术家的避难所。我搬到宋庄时,这里已有十多位艺术家,他们大都是从圆明园迁徙而来,最早入住的有方力钧、刘炜和岳敏君等人。他们早在“圆明园画家村”解散之前,就搬来了宋庄,算是这里的艺术拓荒者。正因为来得早,他们均都占据了宋庄较好的位置——小堡村。所以,等到我来宋庄时,选择的余地就不多了。当时,小堡村因为担心人多生事非,已不再接受外来移民。无奈之下,我只好到小堡村旁边的大兴庄买了一个农家小院,在那里休养生息,度过了人生中较为低谷的几年时光。

说起当时,我陷入人生低谷,主要有两个原因:其一,是我所在的大兴庄极为偏僻,当时不仅没有通公交车,甚至连一条像样的公路都没有,我蛰居在那里,与世隔绝,自然容易陷入困顿状态;其二,我从“艳俗艺术”的创作群体中撤离出来,尽管是主动退出,但也免不了产生一种离群孤雁般的失落感。这两种因素夹杂在一起,使我长时间消沉,甚至一度心灰意冷,完全失去了艺术创作的热情。不过,正是这种身处边缘与人生的低谷状态,促使我反思,也督促我开始一系列深刻地阅读。

我在宋庄的家里,摄于1998年。

通过系统的阅读与全面的反思,我逐渐意识到了中国当代艺术所存在的问题。其最大的问题,就是过于依赖西方的价值体系,无论是语言的引进,还是作品的输出,都离不开西方的价值座标。这使得中国当代艺术很难以自身的文化逻辑发展,而不得不受制于外在条件的约束。比如从80年代的文化建构,到90年代的自我消解,就并非文化发展的必然逻辑,而是受制于社会环境和政治环境的影响。事实上,90年代以后的艺术转型,即将艺术内部问题引向艺术外部问题,恰恰是因为有了西方商业市场的出现。艺术家以自我解构,即自嘲、自讽和自虐等方式为叙事特征,走向世界,走向国际舞台,并非赢得了艺术的认可,而只是博得了政治的同情……

这,即是我通过自我反思,看到的中国当代艺术的问题,以及它无法超越自身的结症。也正是通过这种自我反思与自我剖析,我逐渐明白了,我的性格特征与价值倾向,可能并不适合搞创作,而更适合于理论思考。

我在宋庄隐居的几年时间,得到的最大收获,也许就在于此,在于我清楚地认识了自己。苏格拉底把希腊德尔斐神庙门楣上的铭言“认识你自己”,作为他的哲学起点,不仅开启了人的自我发现之路,也为后人认识世界奠定了哲学基础。他说:“怀疑,是迈向真理的第一步。”

苏格拉底的思想,对我后来的转型,起到了至关重要的影响。如果说“认识自己”,成了我后来转向艺术批评的驱动力;那么,“怀疑精神”则构成了我从事艺术批评的价值内核。当然,在此期间,我还读到了不少好书。其中,上海学者朱学勤评卢梭的《道德理想国的覆灭》一书,也带给我许多启发,尤其是书中的一个句子:“决断,产生飞跃”,给了我告别过去的勇气与超越自己的信心。

人生没有一帆风顺的航行,也没有一尘不变的困境。正所谓“东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”

1999年,我做出了人生中又一个重要的决定,那就是放弃由栗宪庭和廖文在天津策划的“跨世纪彩虹——艳俗艺术大展”。此举作为我告别“艳俗艺术”的一种姿态,无疑,是破釜沉舟,斩断了后路。它预示着我的艺术人生,必须由此而改变。这一年,我写下了一首题为《一枚插向时代的钢钉》的诗,以自勉,也是表达某种决心:

沉默是一种体验

体验生命层次最丰富的激情

无言是一种抵抗

抵抗着粉饰虚伪的面孔

敦实的你

其实是一根最富动感的神经

咬住疲惫不堪的年代

是一枚长在水泥地上

催人奋进的钢钉

你的身体很小

小到只能嵌入历史

那喘息的间缝中

你的力气不大

只能令倦怠的意识

体验剧烈的疼痛

这就是你

用钢铁铸造的表情

是一枚插向时代的钢钉

1999年冬,我迁出宋庄,搬到了通州城里的滨河小区。尽管对于此时的我,前途仍旧一片渺茫,但我有一种预感,春天已经走近。

以上内容授权转载自“城门开开”(微信号:ppjyangwei)